|

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |

| |

«ПОВЕСТЬ

О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ»

7 класс[1] |

УРОК 9

«ПОВЕСТЬ

О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ»

Основное содержание урока

Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Житие как жанр древнерусской литературы.

Народно-поэтические мотивы в повести. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» в актёрском исполнении.

Основные виды деятельности.

Восприятие и выразительное чтение повести. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Характеристика героев повести. Составление плана устного и письменного высказывания. Устные и

письменные ответы на проблемные вопросы. Обсуждение произведений книжной графики.

I. Нравственные идеалы и заветы Древней Руси

1. Сообщение «Нравственные заветы Древней Руси» с показом презентации.

2. Рассказ учителя о русских святых Петре и Февронии Муромских, об учреждении в России Дня семьи, любви и верности, посвящённого этим святым.

Из материалов Википедии

Князь Пётр в летописных источниках не упоминается. Некоторые исследователи отождествляют Петра и Февронию с известным по летописям

муромским князем Давидом Юрьевичем и его супругой Евфросинией.

Князь Давид правил в Муроме с 1205 по 1228 год и принял постриг с именем Петра, о его супруге

практически ничего не известно. Святые Пётр и Феврония канонизированы Русской православной церковью в 1547 году…

В повести объединены два народно поэтических сюжета: волшебная сказка об огненном змие и сказка о мудрой деве.

Днём церковного почитания святых является 25 июня по старому стилю. С датой 25 июня связано перенесение мощей святых князя и княгини из обветшавшего

Борисоглебского кафедрального собора в новопостроенный собор Рождества Богородицы, уже существовавший в XV веке (обновлённый в XVI веке) на Воеводской

горе, где мощи хранились до советского времени. Собор был снесён в конце 1930-х годов.

II. Внимание к личности, гимн любви и верности

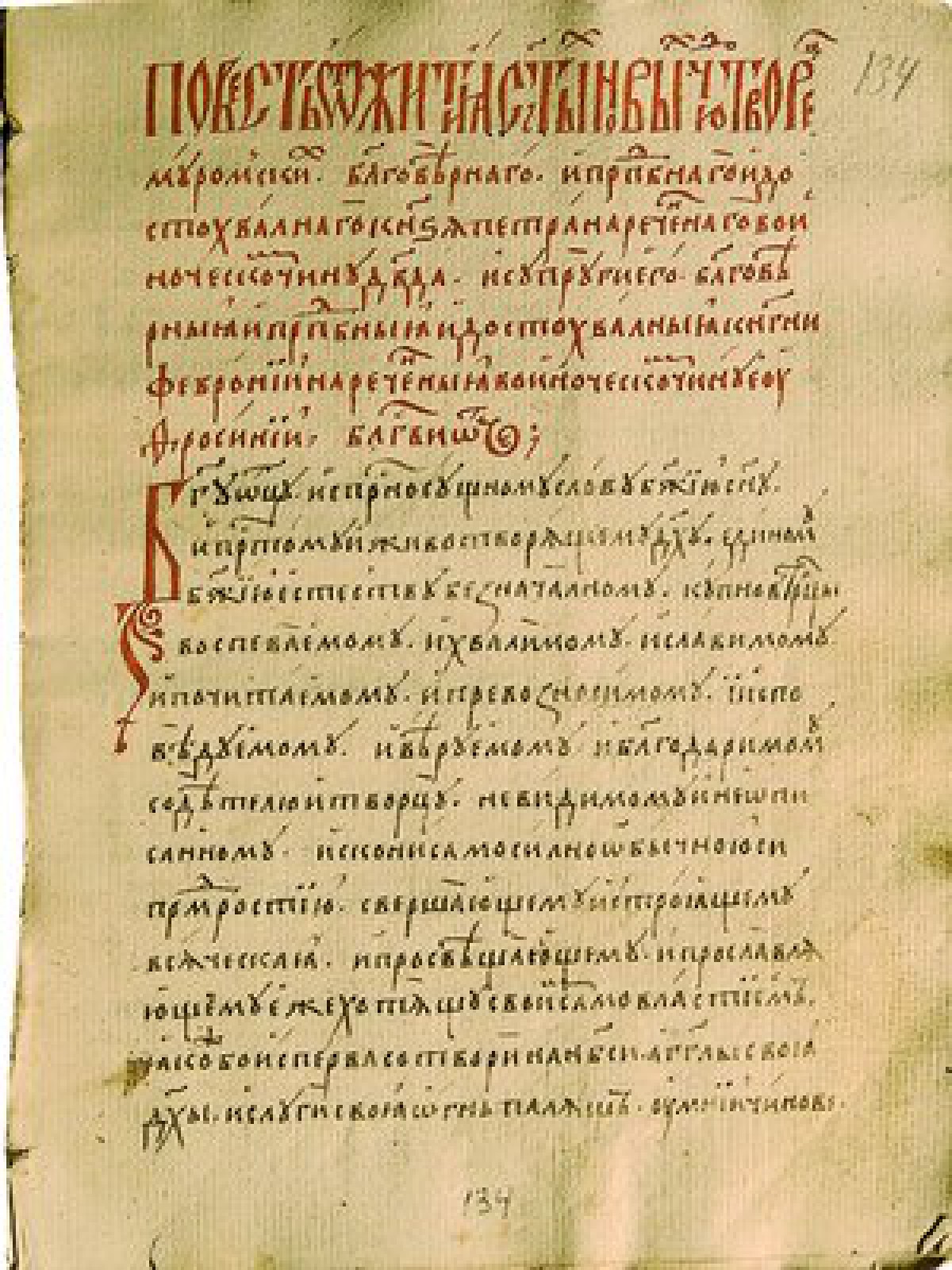

Чтение фрагмента «Повести…» на древнерусском языке:

«Сеи убо в Русиистеи земли град, нарицаемыи Муром. В нем же бе самодръжствуяи благоверный князь, яко же поведаху, именем Павел. Искони же ненавидяи добра

роду человечю, диавол всели неприазненнаго летящаго змиа к жене князя того на блуд. И являшеся еи своими мечты яко же бяше и естеством, приходящим же людем

являшеся, яко же князь сам седяше з женою своею».

— Как звучит древнерусский текст? В чём его торжественность и необычность?

III. Групповая работа:

Группа 1.

Прочитайте по ролям фрагмент с начала до слов «…ни один не мог ему помочь».

Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам отрок, скважня, алтарная стена, пронырство, лукавый, струпья.

Найдите в тексте элементы фантастики.

Чем фрагмент близок к русским сказкам?

Группа 2.

Прочитайте по ролям фрагмент со слов «Прослышав, что в Рязанской земле…» до слов «…и жили благочестиво и праведно».

Почему Феврония говорила со слугой загадками?

Приведите примеры её загадок.

Выпишите метонимические обороты речи Февронии и их прямые соответствия:

ТАБЛИЦА

Метонимические обороты речи Февронии и их прямые соответствия |

Метонимические выражения |

Прямое значение |

Дом без ушей, горница без очей |

Пёс — уши дома. Дитё — очи дома |

Отец и мать ушли плакать взаймы |

Пошли на похороны и плачут, а когда за ними смерть придёт, другие будут плакать

над ними, ибо это плач взаймы |

Брат пошёл через ноги смотреть смерти в глаза |

Брат залез высоко на дерево и через ноги смотрит на землю, как бы не сорваться

с высоты и не разбиться насмерть |

|

Почему умение говорить загадками — признак мудрости?

Чем Феврония удивила Петра?

Как понять слова: «Если будет добросердечен и невысокомерен, то будет здоров»?

Ответ на вопрос 2 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном» и на вопрос 1 из раздела учебника «Обогащаем свою речь».

Группа 3.

Перескажите фрагмент со слов «Вскоре скончался князь Павел…» до слов «…избавляли несчастных от напастей» от лица Февронии.

Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам наветы, неродовитая, благовонный ладан, злочестивые, сирые.

Как проявилась её мудрость в словесном поединке с боярами?

Почему Пётр не мог оставить жену ради княжения?

Какой чудесной силой обладала Феврония?

Ответы на вопросы 3—4 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Группа 4.

Перескажите фрагмент со слов «Когда же подошёл конец их жизни…» до конца повести от лица Петра.

Составьте лексические и историко-культурные комментарии к словам и выражениям иноческие одежды, соборный храм, покров, обретаются.

*Как понять слова: «И лежат они там на просвещение и на спасение граду сему»?

Почему Пётр и Феврония захотели преставиться вместе? Как это им удалось?

IV. Житие как жанр древнерусской литературы

Чтение учителем фрагментов «Жития Петра и Февронии Муромских».

Работа со словарём литературоведческих терминов.

Выявление смысла понятия житие:

— Что такое житие? Кто является героем житийной литературы?

— Чем житие отличается от биографии? Кто является автором житий?

*В работе П. А. Николаева «Словарь по литературоведению» даётся такое определение агиографической литературы:

«АГИОГРАФИЯ — жития святых. Это литературные произведения, посвящённые описанию людей, близких к церкви, совершивших духовные подвиги или пострадавших

за свою религиозную веру».

— Предположите, как относится к агиографической литературе Церковь. Всегда ли одинаково?

V. Практическая работа.

Заполнение таблицы.

Вариант 1.

Соотнесение содержания жития с требованиями житийного канона.

Выберите из «Требований житийного канона» положения, которые проявились в «Повести о Петре и Февронии».

Приведите примеры из текста повести.

ТАБЛИЦА

Положения из «Требований житийного канона», которые проявились в «Повести о Петре и Февронии» |

Требования житийного канона

(подробнее см. ниже) |

Примеры |

Описание пути подвижника к спасению |

|

Отбор биографических черт святого в соответствии с общей схемой христианского

идеала (рождение святого от благочестивых родителей, равнодушие к детским играм, чтение божественных книг, отказ от брака, уход от мира, монашество, основание

обители, предсказание даты своей кончины, благочестивая смерть, посмертные чудеса и нетление мощей)

|

|

Строгая композиционная структура жития:

1) пространное предисловие;

2) особо подобранный ряд биографических черт, подтверждающий святость подвижника;

3) похвальное слово святому;

4) четвёртая часть жития появляется позже в связи с установлением особого культа святых (молитва мученика перед кончиной и рассказ о видении Христа

или Царствия Небесного); бессмертие святого после завершения его земной жизни; посмертные чудеса, нетление и чудотворение его мощей) |

|

Особое словесное выражение и стиль жития |

|

|

— В чём особенность жанра «Повести о Петре и Февронии Муромских»?

*Почему жанр «Повести…» «не находит соответствий ни с исторической повестью, ни с агиографической»?

VI. Народно-поэтические мотивы в повести

Практическая работа.

Заполнение таблицы.

Вариант 2.

Выявление черт фольклора в повести, определение их художественной функции.

К указанным фольклорным элементам подберите примеры из текста «Повести…».

ТАБЛИЦА

Фольклорные элементы и примеры из текста «Повести…» |

Фольклорные элементы |

Примеры |

Фольклорные сюжеты о змее-соблазнителе и о мудрой деве |

|

Противостояние добра и зла |

|

Испытания героев и возвращение к людям, изгнавшим их |

|

Фантастические, волшебные элементы |

|

Символические образы животных: змея, заяц |

|

Волшебные предметы (меч) |

|

Загадывание загадок |

|

Смерть героев в один день |

|

Постоянные эпитеты, троекратные повторения, гиперболы |

|

Старинные народные слова и выражения |

|

Заполнение таблицы может быть закончено дома.

|

— Почему «Повесть…» нельзя считать фольклорным произведением?

VII. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» в актёрском исполнении

Прослушивание и рецензирование актёрского исполнения «Повести…».

Ответы на вопросы из раздела учебника «Фонохрестоматия. Слушаем актёрское чтение».

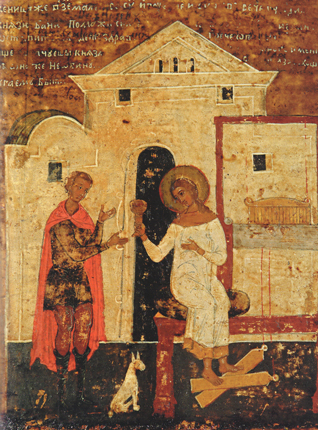

VIII. Обсуждение иллюстраций к «Повести…», иконописных и скульптурных изображений святых Петра и Февронии

Итоговые вопросы:

Вопросы 1, 5 из раздела учебника «Размышляем о прочитанном».

Домашнее задание

Выполнить задания практикума «Читаем, думаем, спорим…» к «Повести о Петре и Февронии Муромских» (по выбору учителя).

Домашняя контрольная работа.

Письменно ответить на один из вопросов:

1. Каковы художественные особенности былин?

2. Что воспевает народ в героическом эпосе?

3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси?

4. В чём значение древнерусской литературы для современного читателя?

5. Чем важна для нашего времени история Петра и Февронии?

Групповое задание.

Подготовить групповое устное сообщение (компьютерную презентацию) на тему «Чем близки „Повести о

Петре и Февронии Муромских“ сюжеты о любви и верности в мифологии, фольклоре и мировой литературе (Дафнис и Хлоя, Орфей и Эвридика, Тристан и Изольда,

Ромео и Джульетта, Фархад и Ширин, Лейла и Меджнун и др.)?».

Индивидуальное задание.

Подготовить устные рассказы о М. В. Ломоносове (естественно-научная деятельность, гуманитарные науки, изобразительное искусство) с использованием

справочной литературы и ресурсов Интернета.

Следующие уроки: М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого» >>>

|

|

КАНОНЫ

ДРЕВНЕРУССКОЙ АГИОГРАФИИ

Принятие христианства на Руси обусловило подчинение не только религиозной, но и бытовой жизни людей христианской традиции, обычаю, новой обрядности,

церемониалу или (по Д.С.Лихачеву) этикету.

Под литературным этикетом и литературным каноном ученый понимал «наиболее типичную средневековую условно-нормативную связь содержания с формой».

Житие святого – это, прежде всего, описание пути подвижника к спасению, типа его святости, а не документальная фиксация его земной жизни, не литературная

биография. Житие получило специальное назначение — стало видом церковного поучения.

Вместе с тем агиография отличалась от простого поучения: в житийном жанре важен не отвлеченный анализ, не обобщенное нравственное назидание, а изображение

особых моментов земной жизни святого. Отбор биографических черт происходил не произвольно, а целенаправленно: для автора жития было важно только то, что

вписывалось в общую схему христианского идеала. Все, что не укладывалось в устоявшуюся схему биографических черт святого, игнорировалось или редуцировалось

в тексте жития.

Древнерусский житийный канон — это трехчастная модель агиографического повествования:

1) пространное предисловие;

2) особо подобранный ряд биографических черт, подтверждающий святость подвижника;

3) похвальное слово святому;

4) четвертая часть жития, примыкающая к основному тексту, появляется позже в связи с установлением особого культа святых.

Христианские догматы предполагают бессмертие святого после завершения его земной жизни — он становится «ходатаем за живых» перед Богом.

Загробное бытие святого: нетление и чудотворение его мощей — и становятся содержанием четвертой части житийного текста. Причем в этом смысле агиографический

жанр имеет открытый финал: житийный текст принципиально не завершен, поскольку посмертные чудеса святого бесконечны. Поэтому «каждое житие святого никогда

не представляло законченного творения».

Кроме обязательной трехчастной структуры и посмертных чудес, агиографический жанр выработал и многочисленные стандартные мотивы, которые воспроизводятся

в житийных текстах практически всех святых. К таким стандартным мотивам следует отнести рождение святого от благочестивых родителей, равнодушие к детским играм,

чтение божественных книг, отказ от брака, уход от мира, монашество, основание обители, предсказание даты собственной кончины, благочестивая смерть, посмертные

чудеса и нетление мощей.

Подобные мотивы выделяются в агиографических произведениях разных типов и разных эпох. Начиная с древнейших образцов житийного жанра, приводится обычно

молитва мученика перед кончиной и рассказывается о видении Христа или Царствия Небесного, открывающегося подвижнику во время его страданий.

Повторение стандартных мотивов в различных произведениях агиографии обусловлено «христоцентричностью самого феномена мученичества: мученик повторяет победу

Христа над смертью, свидетельствует о Христе и, становясь «другом Божиим», входит в Царство Христово». Именно поэтому вся группа стандартных мотивов относится

к содержанию жития, отражает путь спасения, проложенный святым. Обязательными становятся не только словесное выражение и определенный стиль, но и сами

жизненные ситуации, которые соответствуют представлению о святой жизни.

Уже житие одних из первых русских святых Бориса и Глеба подчиняется литературному этикету. Подчеркиваются кротость и покорность братьев старшему брату

Святополку, то есть благочестие — качество, прежде всего соответствующее представлению о святой жизни. Те же факты биографии князей-мучеников, которые

ему противоречат, агиограф либо особым образом оговаривает, либо замалчивает. Очень важным становится и принцип подобия, который лежит в основе житийного

канона.

Автор жития всегда пытается найти соответствия между героями своего повествования и героями Священной истории. Так, Владимир I, крестивший Русь в X веке,

уподобляется Константину Великому, признавшему христианство равноправной религией в IV веке; Борис — Иосифу Прекрасному, Глеб — Давиду, а Святополк — Каину.

Средневековый писатель воссоздает поведение идеального героя, исходя из канона, по аналогии с уже созданным до него образцом, стремится все действия

житийного героя подчинить уже известным нормам, сопоставить с имевшими место в Священной истории фактами, сопроводить текст жития цитатами из Священного

писания, которые соответствуют происходящему.

( вернуться к уроку)

|

«ПОВЕСТЬ

О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ»[2]

Есть в земле Российской город, называемый Муром. В нем, как рассказывают, правил князь по имени Павел.

И вот случилось так, что дьявол, искони ненавидящий род человеческий, вселился в летающего змия и стал прилетать к жене князя. Жене князя Павла он являлся

в виде змия, всем же остальным представлялось, что сам князь сидит с женою своею. Жена не утаила от мужа, что случается с нею, и рассказала ему все.

Князь задумался:

— Не знаю, что и сделать со змием, как убить его. Вы- спроси у него, от чего ему суждена смерть.

Когда тот злой змий опять прилетел к жене, она стала льстить ему и с почтением спросила:

— Ты много знаешь, знаешь ли кончину свою, какова она будет и от чего?

Добрый обман верной жены обманул лукавого обманщика, и ненароком он открыл ей свою тайну:

— Смерть мне суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча.[3]

Жена поведала мужу, что сказал ей змий. Князь же недоумевал, что значит «от Петрова плеча, от Агрикова меча».

У князя Павла был брат по имени Петр, и князь рассказал ему все. Князь Петр, услышав, что змий назвал его имя, начал думать, как бы убить его. Но его смущало,

что он не знал, где раздобыть Агриков меч.

Была же вне города церковь Воздвижения. Пришел в нее князь Петр помолиться, и явился ему отрок, сказавший:

— Княже! Я покажу тебе Агриков меч. Иди за мной.

И показал ему скважню в алтарной стене между керамидами[4], а в ней лежал меч. Доблестный князь Петр взял меч и с того дня искал подходящего

времени, чтобы убить змия.

Каждый день Петр ходил к брату своему и к снохе приветствовать их. Случилось ему прийти в покои брата своего, и от него — в покои снохи. У нее увидел брата

своего, от которого он только что вышел. Поняв пронырство лукавого змия, он, желая твердо убедиться, пошел к брату и спросил его, выходил ли он из покоев

своих. Тот ответил, что не выходил и у жены своей не был. Тогда князь Петр сказал:

— Никуда не выходи из покоев своих. Я иду сразиться с лукавым змием.

И, взяв Агриков меч, пошел в покои к снохе. Там увидел он змия, видом подобного брату; но Петр, твердо удостоверившись, что это не брат, но лукавый змий,

ударил его мечом. Змий обратился в свой естественный вид и пал мертвым в судорогах, забрызгав князя Петра своею кровью. От той вражьей крови тело Петра

покрылось струпьями и открылись язвы, и напала на него тяжкая болезнь. Стал он искать врачей, но ни один не мог ему помочь.

Прослышав, что в Рязанской земле много врачей, князь Петр повелел везти себя туда, сам же он не мог сидеть на коне

от своей тяжелой болезни. Когда его привезли в Рязанскую землю, он послал своих приближенных искать врачей.

Юноша, слуга его, заехал в село Ласково. Подъехал он к воротам одного дома, во дворе не видит никого. Он вошел в дом, нет никого, кто бы его услышал; вошел в

горницу и увидел чудное зрелище: сидит девица одна, ткет полотно, а перед нею скачет заяц.

И сказала девица:

— Плохо дому без ушей, а горнице без очей.

Юноша не понял ее слов и спросил:

— Где хозяин этого дома?

Она же в ответ:

— Отец мой и мать ушли плакать взаймы, брат же мой пошел через ноги смотреть смерти в глаза.

Юноша снова не понял ее речей, только дивился, видя и слыша такие чудеса, и сказал:

— Вошел я к тебе и вижу тебя за работой и зайца, скачущего перед тобою, и слышу странные слова и не пойму, что говоришь.

— Чего же ты не понимаешь? Ты пришел в дом, и в горницу мою вошел, и увидел меня сидящей в простом платье. Если бы был во дворе пес, он почуял бы тебя и

залаял: пес — уши дома. А если бы в моей горнице было дите, увидело бы оно тебя и сказало мне: дите — очи дома. А отец мой и мать пошли на похороны и

там плачут, а когда за ними смерть придет, другие будут плакать над ними, ибо это плач взаймы. Я говорила тебе о брате. Отец мой и брат — древолазы, в

лесу они собирают с деревьев дикий мед. Брат же мой нынче пошел на свое дело, полез выcoкo на дерево и через ноги смотрит на землю, как бы не сорваться с

высоты и не разбиться насмерть. Потому я и сказала, что он через ноги на смерть глядит.

Сказал ей юноша:

— Вижу, что ты дева мудрая. Скажи мне свое имя.

— Меня зовут Феврония.

— А я слуга муромского князя Петра. Князь тяжело болен. Весь покрыт струпьями и язвами от крови свирепого летающего змия, которого убил своею рукою. У

себя он не нашел, кто бы излечил его. Потому велел привезти себя сюда, слышал, что здесь много врачей. Мы не знаем, где они живут, и ищем их здесь.

— Тот сможет его излечить, кто потребует князя твоего себе, — сказала девица.

Юноша спросил:

— Что такое ты говоришь — потребует себе. Если кто излечит князя, он того богато одарит. Скажи мне имя врача, кто он и где живет.

— Приведи князя твоего сюда. Если будет добросердечен и не высокомерен, то будет здоров.

Юноша скоро возвратился к своему князю и поведал ему все подробно, что видел и слышал от девицы. Петр велел везти себя к ней. Привезли его во двор, он

послал слуг своих спросить, кто же врач, который может излечить его, и обещал его богато одарить. Девица же без обиняков ответила:

— Я — врач, но даров мне не надо. Мое слово таково: если не буду его супругой, нечего мне и лечить его.

Князь же Петр пренебрег ее словами, подумав: «Как князю взять в жены дочь древолаза?» А сам послал к ней сказать:

— Пусть лечит, если излечит, то возьму ее в жены.

Когда ей сказали слова князя, она взяла маленький сосудец, почерпнула хлебной закваски, дунула на нее и сказала:

— Истопите своему князю баню и пусть помажет этой мазью свои струпья и язвы, но один струп пусть оставит, и будет здоров.

Князь велел затопить баню и, желая испытать, так ли мудра девица, как сказал юноша слуга, послал ей пучок льна, сказав:

— Сия девица хочет, чтобы я взял ее в жены ради мудрости ее. Если мудра, то пусть, пока я моюсь в бане, сделает из этого пучка льна мне сорочку, порты и полотенце.

Девица, услышав слова князя, велела слуге:

— Полезай на печь и сними поленце.

Он подал ей поленце. Она, отмерив пядь[5], сказала:

— Отсеки вот столько от поленца.

Когда же слуга сделал, как она повелела, Феврония сказала:

— Возьми чурочку, дай ее князю и скажи: пока я лен очешу, пусть твой князь приготовит мне из этой чурочки станок и все снаряжение, чтобы я могла соткать

ему полотно.

Слуга принес князю чурочку и передал ему слова Февронии. Князь же сказал:

— Иди, скажи девице, что невозможно сделать станок из такой чурочки и в столь короткий срок.

Слуга вернулся к Февронии и передал ей речи князя. Феврония же ответила:

— А разве возможно в такой короткий срок из такого малого пучка льна соткать взрослому мужчине сорочку, порты и полотенце?

Слуга снова пошел к князю и сказал ему ответ Февронии. Он же удивился ее мудрости.

Помылся Петр в бане и помазал язвы и струпья мазью, что дала ему Феврония. Только один струп, как она ему велела, оставил непомазанным. Вышел он из бани,

а наутро увидел, что все тело здорово и гладко, только остался тот струп, что он не помазал. Дивился князь своему скорому исцелению, но не захотел взять

Февронию в жены из-за ее низкого рода и послал ей дары. Она же не приняла их.

Поехал князь Петр в свою отчину, в город Муром, и был совсем здоров. Но от непомазанного струпа с первого же дня стали расходиться струпья на теле его, и

вскоре он вновь покрылся струпьями и язвами.

Снова поехал князь к Февронии за исцелением. Приехав к ее дому, со стыдом послал к ней посла, прося излечить его.

Феврония же, нимало не гневаясь, сказала:

— Если будет мне супругом, будет исцелен.

Тогда он дал ей твердое слово, что возьмет ее в жены. Она же опять дала ему ту же мазь и сделала все, как я раньше писал. Князь вскоре выздоровел и взял ее

в жены. Так Феврония стала княгинею. Прибыли они в отчину свою, в град Муром, и жили благочестиво и праведно.

Вскоре скончался князь Павел, о котором речь была прежде, и князь Петр стал самодержцем в городе Муроме. Бояре муромские

невзлюбили Февронию из-за наветов своих жен, ибо те не хотели, чтобы государыней над ними была неродовитая. И стали они наговаривать на нее князю:

— Она за столом не умеет сидеть. А перед тем как встать, собирает со стола крохи, как голодная.

Князь Петр захотел испытать свою княгиню и повелел Февронии обедать за одним с ним столом. Когда кончился обед, она собрала в руку крохи, по своему обыкновению.

Князь Петр взял ее за руку, разжал ей пальцы и увидел на ее ладони зерна благовонного ладана. С того дня он больше ее не испытывал.

Через некоторое время пришли к нему бояре в ярости и говорили:

— Хотим служить тебе по правде как нашему самодержцу, но не хотим, чтобы княгиня Феврония была государыней над нашими женами. Если хочешь быть самодержцем,

найди себе другую княгиню, а Феврония пусть возьмет себе богатства всякого и идет куда хочет.

Блаженный[6] князь Петр никогда не впадал во гнев и спокойно ответил:

— Скажите о том Февронии, послушаем, что она окажет.

Неистовые же бояре, потеряв всякий стыд, устроили пир и, когда охмелели, начали как псы лаять и говорить:

— Госпожа княгиня Феврония! Весь город и бояре говорят тебе: «Дай нам то, что мы у тебя просим».

Она ответила:

— Возьмите, что просите.

Они все в один голос закричали:

— Мы, госпожа, все хотим князя Петра, пусть будет самодержцем над нами. Но наши жены не хотят, чтобы ты была госпожою над ними. Возьми богатство всякое

и уходи куда хочешь.

Феврония ответила:

— Обещала вам, что вы получите то, что просите. Дайте же и вы мне, что я попрошу у вас.

Они же, злодеи, обрадовались, не ведая будущего своего, и клятвенно обещали ей беспрекословно дать то, что она попросит. Она сказала:

— Ничего не прошу себе, только супруга моего, князя Петра.

— Если сам захочет, не будем спорить, — ответили бояре.

Дьявол подсказал им: если не будет князя Петра, то поставят себе другого князя. И каждый боярин в уме своем хотел стать самодержцем.

Блаженный князь Петр не мог оставить жену свою ради княжения и решил покинуть Муром.

Злочестивые бояре приготовили им суда на реке, ибо под Муромом течет река, называемая Ока. И поплыли они вниз по реке.

Когда пришел вечер, пристали они к берегу. Князь же Петр начал думать: «Что будет дальше? Сам я своей волей отказался от княжения».

Княгиня же Феврония, поняв его мысли, сказала:

— Не скорби, князь, милостивый Бог не оставит нас в нужде.

Когда готовили ужин, повар срубил ветки и повесил на них котлы. После ужина княгиня Феврония ходила по берегу и, увидев срубленные ветки,

благословила их и сказала:

— Пусть вырастут из них наутро высокие деревья с ветвями и листьями.

Так и сбылось. Встав утром, нашли, что те ветки стали большими деревьями.

Когда слуги стали складывать пожитки в суда, чтобы плыть дальше, пришли вельможи из Мурома и сказали:

— Господине княже! Мы пришли к тебе от всех вельмож и от всего города. Не оставь нас сирыми, возвращайся в отечество свое. Многие вельможи в городе

друг друга перебили, ибо каждый хотел стать самодержцем, и все от меча погибли. Оставшиеся в живых все мы, хоть и прогневили тебя, молим тебя и твою

княгиню: не оставляйте нас, рабов своих, хотим вас, и любим, и просим.

Вернулись в Муром князь Петр и княгиня Феврония. И княжили во граде том как чадолюбивые отец и мать. Всех равно любили, только не любили гордости и

грабежа. Принимали странников, насыщали голодных, одевали нищих, избавляли несчастных от напастей.

Когда же подошел конец их жизни, они стали молить Бога, чтобы им преставиться в один час. И повелели вытесать из одного большого камня единый гроб

с преградой посредине и завещали положить тела их в том гробу. Сами же в одно время облачились в иноческие одежды и приняли монашество. Князь Петр был

наречен Давыдом, а княгиня Феврония — Ефросинией.

Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала для соборного храма Богородицы воздух[7] с ликами святых. Блаженный

же князь Петр, нареченный Давыдом, прислал к ней сказать:

— Сестра Ефросиния! Душа моя уже хочет покинуть тело, но жду тебя, дабы вместе отойти.

Она же в ответ:

— Подожди, господине, дошью я покров в святую церковь.

Он вторично посылает к ней:

— Еще недолго могу ждать тебя.

И третий раз послал к ней:

— Уже час мой настал, не могу больше ждать тебя.

Она же заканчивала воздух, только у одного святого не вышила ризы[8]. Кончив вышивать лицо, воткнула в покров иглу и обмотала вокруг нее нитку, которой

шила, и послала к блаженному Петру, нареченному Давыдом, о том, что она готова преставиться вместе с ним. Помолившись, предали оба вместе чистые свои

души в руки Божии месяца июня в 25-й день.

После их преставления захотели люди похоронить Петра внутри города, в соборной церкви Пречистой Богородицы, а Февронию — вне города, в женском монастыре,

в церкви Воздвижения. И сделали им отдельные гробы и положили их врозь. Общий же гроб, который они повелели истесать из единого камня, остался стоять

пустым в соборной церкви внутри города.

Наутро люди увидели, что их гробы пусты, и тела их обретаются внутри города, в соборной церкви, в едином гробе, который они повелели для себя истесать.

Неразумные люди, которые и при жизни хотели их разлучить, не захотели оставить их вместе и после их преставления. Они снова переложили их в отдельные гробы и

опять разнесли по разным местам. И снова наутро обрели их в едином гробе. Уже больше не осмеливались прикоснуться к святым лх телам и положили их в едином гробе,

как они сами повелели, в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы внутри града. И лежат они там на просвещение и на спасение граду тому.

Источник: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / [В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин]; под ред.

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение. (вернуться к уроку)

|

ВОПРОСЫ

1. Какими чувствами пронизаны поступки главных героев?

2. На что надеялась Феврония в трудные минуты жизни?

3. Почему вельможи и народ города стали просить героев вернуться назад?

4. Что вы могли бы сказать о характерах главных героев повести, их поступках?

|

ОБОГАЩАЙТЕ СВОЮ РЕЧЬ

Каковы особенности речи Февронии и как они Февронию характеризуют?

|

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Долгие годы, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение, звучали в народе сказки и былины, пословицы и поговорки, песни и потешки, загадки и

частушки, утешая, веселя.

Но вот в тихих кельях(1) монастырей начинают переписывать летописи, поучения. В X веке появляется древнерусская литература. «В ней сформировалось то удивительное

чувство общественной ответственности писателя, которое стало характерной чертой русской литературы нового времени, — утверждает исследователь древнерусской

литературы Д. С. Лихачев. — Именно в древней русской литературе создался тот широкий и глубокий взгляд на весь „обитаемый мир”, который стал характерен

для нее в XIX веке».

1. Ке́лья - комната монаха в монастыре.

В древнерусской литературе сохранилось много похвал книгам. Ценились они высоко. Летописец, желая похвалить Ярослава Мудрого, отмечал, что он прилежно

читал днем и ночью. Книжные центры умножались на Русской земле, и свои летописания вместе с Киевом и Великим Новгородом завели Чернигов, Галич, Ростов,

Владимир-Залесский. По свидетельствам литературоведов(2), над рукописной книгой трудились многие. Доброписец чернописный воспроизводил основной текст,

статейный писец — вязь(3) киноварью, заставочный писец — заставки и буквицы, живописец иконный — миниатюры; златописец покрывал золотом заставки и отдельные

части миниатюр. Златокузнец, среброкузнец и сканный(4) оформляли оклад(5).

2. Литературове́д — специалист, изучающий науку о художественной литературе.

3. Вязь — соединение, сплетение смежных букв в один сложный знак (например, в заглавиях старинных рукописей).

4 Скань — металлические покрытия на иконе, книге.

5. Окла́д — металлические покрытия на иконе, книге.

Источник: Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / [В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин]; под ред.

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение.

|

|

|

|

1. Источник: Беляева Н. В. Уроки литературы в 7 классе. — М.: Просвещение, 2017. — 240 с. ( вернуться)

2. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» О времени возникновения «Повести о Петре и Февронии Муромских»

идут споры. Одни исследователи относят ее к XV в., другие — к началу XVI-го. Судя по тому, что церковный культ Петра и Февронии в Муроме сложился уже во

второй половине XV в., вероятнее, что «Повесть» в каком-то неизвестном нам первоначальном виде была составлена уже в это время. Однако свой окончательный

вид «Повесть» приобрела, как это доказала сейчас Р. П. Дмитриева, под пером Ермолая Еразма — писателя, работавшего в середине XVI в.

«Повесть о Петре и Февронии» представляет собой соединение двух фольклорных сюжетов: одного о змее-соблазнителе и другого — о мудрой деве. Сюжеты эти в

«Повести» соединены и приурочены к Мурому, а вся повесть претендует на историческую достоверность. Лихачев Д. С. Великое наследие // Лихачев Д. С. Избранные

работы в трех томах. Том 2. – Л.: Худож. лит., 1987. – С. 3-342. См.

подробнее на сайте "К уроку литературы". ( вернуться)

3. А́грик — сказочный богатырь. Рассказывали, что он побеждал исполинов и чудовищ. Он собрал несметную

сокровищницу оружия, среди которого был и меч-кладенец. ( вернуться)

4. Керами́ды — керамические плиты, обычно закрывающие погребения. ( вернуться)

5. Пядь — старинная мера длины, равная расстоянию между концами растянутых пальцев — большого и указательного. ( вернуться)

6. Блаже́нный — благой, добрый. ( вернуться)

7. Возду́х — покров для чаши. ( вернуться)

8. Ри́за — парчовое, тканное золотом или серебром одеяние без рукавов; верхнее церковное облачение

священнослужителя. ( вернуться)

|

| |

|

|

| |

|

|

|