|

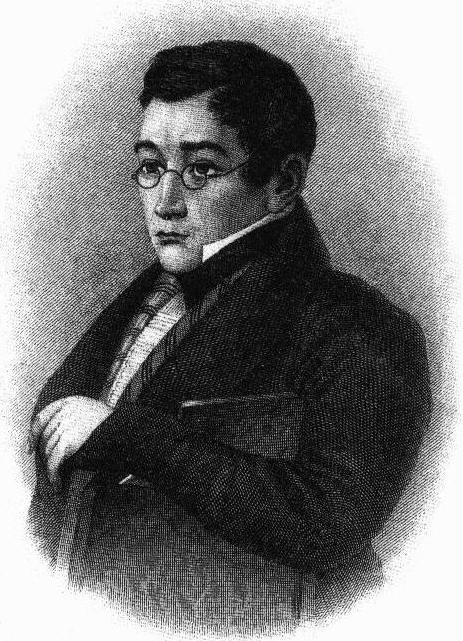

Александр Сергеевич Грибоедов

(1795-1829)

ГРИБОЕДОВ

в Петербурге |

|

Содержание

|

|

|

|

| |

|

Александр Сергеевич Грибоедов в общей сложности прожил в Петербурге не более пяти лет. Однако жизнь и творчество автора «Горя от ума» были теснейшим образом связаны с

городом на Неве. Здесь были написаны, напечатаны и поставлены на сцене первые пьесы молодого драматурга. Здесь же он окончил работу над своей бессмертной комедией,

разошедшейся из Петербурга по всей России во множестве списков. Сюда он был доставлен фельдъегерем с Кавказа по делу декабристов. Отсюда, полный тяжелых предчувствий,

он отправился полномочным министром в Персию — навстречу своей трагической гибели.

Так Петербург вошел в жизнь Грибоедова, стал неотделим от его биографии.

В многолюдном городе он всегда был на виду. Появившись впервые в столице в 1815 году корнетом гусарского полка, он сразу же оказался среди тех, кто задавал тон в

театрах, журналах и салонах. Спустя девять лет он в одночасье был признан крупнейшим из русских писателей. Потом — в последекабристском Петербурге, насторожившемся

в ожидании новых арестов, однажды пронеслась весть: «Грибоедова взяли». Пройдет еще немного времени, и прибытие его в столицу будет отмечено орудийным салютом.

Грибоедов не был поэтом Петербурга. Он любил южные краски; туман и слякоть северного города его порой раздражали. Он мечтал о свободной жизни, а российская столица

дышала на него кладбищенским холодом. И все же не было другого города, куда бы он так постоянно не стремился, как в Петербург. «В Петербурге, — как-то заметил

Грибоедов, — я по крайней мере имею несколько таких людей, которые, не знаю, на столько ли меня ценят, сколько я думаю, что стою, но, по крайней мере, судят обо мне и

смотрят с той стороны, с которой хочу, чтобы на меня смотрели». В кругу петербургских друзей он снова ощущал уверенность в собственных силах, чувствовал себя поэтом,

творцом.

Говорить о петербургских годах автора «Горя от ума» — значит касаться проблемы судьбы Грибоедова.

Советская наука многое сделала для прояснения этой судьбы, обнаружив несостоятельность ряда принципиальных суждений о нем, бытовавших в «веке минувшем» на правах будто

бы самоочевидных истин. Однако до сих пор остается популярной легенда о Грибоедове, сложившаяся в 1830—1850-х годах, когда острый интерес русского общества к личности

автора «Горя от ума» питался в основном слухами и преданиями: достоверная информация о Грибоедове в то время была крайне скудной. В этих условиях немногие известные

факты (создание комедии и оправдание драматурга Следственным комитетом в 1826 году, блестящая дипломатическая карьера и трагическая гибель) оценивались и сопрягались

под впечатлением событий и настроений последекабристской эпохи, эпохи общественной реакции. Именно в это время был «сконструирован» образ Грибоедова-скептика, блестящий

ум которого «изнемогал в усилиях бесплодных». Под влиянием этой легенды в конце 1860-х годов было переадресовано Грибоедову стихотворение Баратынского «Надпись к

портрету»:

Взгляни на лик холодный сей,

Взгляни, в нем жизни нет,

Но как на нем былых страстей

Еще заметен след...[2] —

возникал образ холодного мыслителя на портрете Крамского (1873), рождалось блоковское представление об авторе

«Горя от ума» как о «петербургском чиновнике с лермонтовской желчью и злостью в душе» (1907), создавался роман Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» (1927).

На самом же деле в восприятии грибоедовских друзей, в творчестве драматурга, в его поступках запечатлен иной образ Грибоедова.

Наиболее проникновенные слова о Грибоедове принадлежат Пушкину, который в «Путешествии в Арзрум» писал:

«Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества,

— все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности

человека государственного остались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении.

Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди

верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не

напечатавший ни одной строчки в «Московском телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со

своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных

занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было поворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное

действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще;

он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая

его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна. Как жаль, что Грибоедов не оставил

своих записок. Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»

|

|

|

«ПАСЫНОК

ЗДРАВОГО РАССУДКА...»

|

Пока живется нам, живи,

Гуляй в мое воспоминанье;

Молись и Вакху и любви.

И черни презирай ревнивое роптанье:

Она не ведает, что дружно можно жить

С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;

Что ум высокий можно скрыть

Безумной шалости под легким покрывалом.

А. Пушкин «K Каверину»

|

В 1815 году петербургская погода, по обыкновению, капризничала. В середине мая после ясных, солнечных дней на столицу обрушился неистовой силы северо-восточный ветер.

Дожди красили петербургские крыши в странный желтый цвет. Лужи, подсыхая, оставляли на мостовых ржавые пятна. Пошли толки о том, что на город с неба падает сера —

предвестье грядущих несчастий.

Успокаивая обывателей, «Санкт-Петербургские ведомости» объявили об опытах воспитанника Академии наук господина Мухина, который, исследовав желтый порошок, нашел, что

это цветочная пыль с ив и берез, растущих в великом изобилии около Петербурга; будучи сорвана силою ветра с сережек, находившихся в полном цвете, она разнесена была

по всему городу.

Тревожные слухи, однако, не утихали. Время было неспокойным, а официальные известия неясными и сбивчивыми. В марте этого года Наполеон покинул остров Эльбу и снова

захватил власть. Война с Францией, закончившаяся в прошлом году, казалось бы, полной победой, продолжалась. Гвардейские полки снова выступили в поход.

Они успели, впрочем, дойти лишь до Вильны, как стало известно, что Наполеон разбит под Ватерлоо.

Мирный трактат (Второй Парижский мир) был подписан 8 ноября 1815 года, но в Петербурге об этом до поры до времени не объявляли: ждали прибытия из-за границы императора.

Наконец 1 декабря, в среду, над Зимним дворцом взвился флаг. На следующий день с десяти часов утра началась пушечная пальба. Всего прогремел сто один выстрел. Вечером

город был иллюминован.

Начались празднества, еще более пышные, чем год назад.

6 декабря в ознаменование мира, а заодно и тезоименитства великого князя Николая Павловича состоялся парад гвардии. Кавалергарды, преображенцы, измайловцы, лейб-гусары,

лейб-уланы, лейб-драгуны выстроились от Дворцовой до Сенатской площади. Александр I и именинник, девятнадцатилетний Николай, в сопровождении свиты, «столь же

многочисленной, как и прекрасной», проследовали вдоль фронта, провожаемые гвардейским «ура».

До 14 декабря 1825 года оставалось десять лет. На центральных петербургских площадях разыгрывался пока что парадный спектакль.

Спустя три недели, 25 декабря 1815 года, столице было показано еще одно торжественное зрелище. Персидский посол, уже в течение нескольких месяцев проживавший в

Петербурге, в этот день совершал свой церемониальный въезд. От триумфальных Нарвских ворот до Калинкина моста, вдоль Фонтанки к Вознесенскому проспекту, на Исаакиевскую

и Дворцовую площади, по Дворцовой набережной до Летнего сада и далее — к Таврическому дворцу прошествовала процессия, во главе которой гарцевал эскадрон русской гвардии

с обнаженными палашами, штандартами, трубами и литаврами, а за ним в строго расписанном порядке следовали русские и персидские чиновники, в зависимости от чина

верхом или пеше, берейторы и егери, лошади в богатых уборах и под попонами, сам посол Мирза Абуль Гасан-хан в придворной карете, конюхи, лакеи и скороходы, а также два

слона в теплых сапогах ввиду непривычной для них зимы; бедная слониха потеряла один сапог и жалобно выла, явно нарушая торжественность шествия. На всем пути

расставлены были войска, отдававшие послу честь ружейными приемами, музыкой и барабанным боем. «Стечение народа и людей всякого состояния по улицам, по коим

происходило шествие, было чрезвычайное, и окна всех домов по оным наполнены были зрителями».

...Корнет Иркутского гусарского полка, прибывший в Петербург летом 1815 года, в то время нисколько не думал о Персии. И уж никогда не

узнал он, что четырнадцать лет спустя в Петербург снова прибудет персидское посольство, должное искупить его, Грибоедова, кровь...

Официальной причиной отпуска, предоставленного Грибоедову, была необходимость обратиться к столичным докторам: незадолго до того он упал с

лошади и разбил грудь[3]. Была, однако, причина более заветная.

Еще будучи студентом Московского университета, за несколько лет до Отечественной войны, он понял, что настоящее его призвание — поэзия. Пробы пера тщательно скрывались

от матери, Настасьи Федоровны, женщины крутой и властной, давшей сыну прекрасное образование не для того, чтобы он стал сочинителем: ему была уготована карьера ученого.

Что же касается отца, отставного секунд-майора Сергея Ивановича Грибоедова, то он в семье не имел никакого голоса и в сущности был сослан суровой супругой в

владимирскую деревеньку, бывая в Москве лишь наездами.

Но наступил 1812 год. Прервав подготовку к экзамену на звание доктора прав, Грибоедов записался добровольцем в гусарский полк. В военных действиях, правда, участвовать

ему не довелось: неукомплектованный полк Грибоедова был отправлен в тыл. В 1813 году Грибоедов очутился в Польше на службе в кавалерийских резервах.

Здесь, в Польше, произошла встреча его с драматургом А. А. Шаховским, служившим в ополчении. Познакомившись с молодым человеком и послушав его стихи, Шаховской

посоветовал ему перевести пьесу французского поэта Крезе де Лессера «Семейная тайна» и обещал содействие в постановке ее на сцене. Теперь пьеса (под названием «Молодые

супруги») была переведена, и автор заспешил в Петербург.

После маленьких западных городков, где по долгу военной службы приходилось бывать Грибоедову, Петербург показался ему особенно огромным, многолюдным и разнообразным.

«По последнему исчислению, — сообщалось в описании города тех лет, — в Петербурге считается 281 709 мужеска пола и 104 285 женского и находится в нем 3102 каменных и

5283 деревянных дома, в том числе 109 фабрик и 131 завод, сверх сего 113 церквей (кроме домашних) греческого вероисповедания и 33 — других исповеданий. Петербург

имеет в окружности 33½ верст и 9 в поперечнике и заключает в пределах своих 7 островов, омываемых 10 рукавами Невы. Город разделяется на 12 частей, имеющих 54 квартала

и 431 улицу».

Статистика всегда интересовала Грибоедова. И в данном случае цифры были весьма красноречивы. Преобладание «мужеска пола» в городском населении, как становилось

понятным, объяснялось двумя причинами; большим количеством солдат, а главное, пришлого крестьянского люда, стекавшегося в столицу изо всех российских губерний для

добывания господского оброка.

Столица Российской империи была обращена к Европе двумя ликами. От Медного всадника хорошо проглядывались мрачные бастионы Петропавловской крепости и новое здание

Биржи, прекрасной, как античный храм; между ними, у стрелки Васильевского острова, теснились суда под всеми флагами мира. Город-крепость и город-порт, Петербург был

суров и радушен, готовый к отпору и к дружескому общению.

Основы «изящных искусств» Грибоедов изучал в Московском университете под руководством профессора И.-Т. Буле, который в архитектуре видел свидетельство исторической

памяти народа. Еще более чуток был всегда Грибоедов — ученый и поэт — к слову. Город словно сам рассказывал о себе.

Апраксин двор, Чернышева улица, Волынский переулок — эти наименования напоминали о тех временах, когда город раздавался участками вельможам. Усадьбы их давно были

вытеснены городскими улицами и переулками, названия которых тоже говорили сами за себя: Гончарная и Дегтярная, Кожевенная и Мясная, Стеклянная и Тележная, Москательный

и Мучной, Кузнечный и Дровяной. Тяжелым трудом был пробужден к жизни этот удивительный город с его Дворцовой и Сенатской площадями, с его Царицыным лугом и Миллионной

улицей, — возведен на болоте, о котором тоже не забыли улицы: среди них к началу XIX века было почти по десятку Болотных и Грязных, да еще несколько Черных (все от

той же болотной грязи) речек в разных кварталах столицы.

Появившись в Петербурге, Грибоедов, очевидно, остановился сначала у дяди, Алексея Федоровича, который, не имея сыновей, издавна благоволил к племяннику. В столице он

скрывался от московских кредиторов, пресмыкался в передних всех «случайных людей» и больше всего на свете любил посплетничать. Образцом его нравоучений было: «я,

брат...» Впоследствии как эта характеристическая черточка, так и многие другие черты своего дяди драматург использует для обрисовки облика Фамусова.

Свое местожительство А. Ф. Грибоедов тщательно конспирировал от посторонних, чтобы не напали на его след кредиторы. Не дошел его петербургский

адрес и до нас[4].

Сохранилось глухое свидетельство о том, что какое-то время А. С. Грибоедов проживал «на одной лестнице» с Шаховским[5]. Если

это верно, то один из ранних петербургских адресов Грибоедова, согласно свидетельству историка русского театра, следующий: «В Офицерской улице, ведущей к Большому

театру, в деревянном небольшом доме Лефебра, против дома Голидея, где имели помещение многие служащие при дирекции и артисты».

В конце 1816 года Грибоедов проживал в доме уксусного фабриканта Валька, на Екатерининском канале, у Харламова моста (ныне наб. канала Грибоедова, дом 104/25, у

Комсомольского моста). Двухэтажное каменное здание выходило фасадами не только на канал, но на Екатерингофский (ныне Римского-Корсакова) проспект и на Малую (ныне

Среднюю) Подьяческую улицу. Нижний этаж здания был аркадным, на втором этаже окна через одно украшались трехугольными наличниками, на проспект выходили три окна,

связанные балконом.

Исторический адрес дома Валька — 4-й квартал 3-й Адмиралтейской части, № 228[6]. Обычно местность, расположенную между Мойкой

и Фонтанкой, к западу от аристократических центральных улиц столицы, называли Коломной — скорее всего, первоначальное название слободе было дано переселенцами из

одноименного старинного русского города, известного еще с XII века. Они прорубили по плану архитектора Трезини первые просеки в болотистом лесу и заселили берега

извилистой Глухой речки, звавшейся еще и Кривушей. Их потомки соединили этот проток Фонтанки с Мойкой, заковали к концу века его в гранит — с этих пор проток назывался Екатерининским каналом, в честь

императрицы. Естественные изгибы речки были сохранены, и отдельные участки набережной поражали красотой неожиданно открывавшихся перспектив.

Хотя издавна Коломна заселялась в основном мелким чиновничьим и мещанским людом, вблизи от Екатерининского канала можно было встретить и роскошные барские особняки, и

выдающиеся архитектурные памятники.

Чуть южнее Екатерининского канала тянулась на несколько верст Большая Садовая улица. Она повторяла изгибы Фонтанки, и не случайно: сюда выходили своими задами

загородные — в начале XVIII века — усадьбы первых петербургских вельмож, великолепные палаты, где отцы отечества разливались в пирах и мотовстве. К началу XIX века на

Большой Садовой улице сохранился лишь один сад — Юсупов, расположенный между Сенной (ныне — пл. Мира) площадью и Вознесенским проспектом (ныне пр. Майорова), за три

квартала от грибоедовского места жительства. В Юсуповом саду в те годы устраивались общественные гуляния.

Чуть ниже Харламова моста у Екатерининского канала возвышался Морской Никольский собор, построенный во второй половине XVIII века по проекту архитектора Чевакинского.

Причудливые, барочные формы нежно-зеленых фасадов собора, отрицающие плоскость стен и тяжесть камня, были рассечены громадными пространствами стекол, в которых

отражалась зелень деревьев, синева неба и белизна облаков. Взгляд, увлекаемый группами собранных в пучок колонн, скользил по изломанным линиям карнизов, стремился

вверх к высоко вознесенным золотым куполам, увенчанным вспышками крестов.

По другую сторону канала тянулись на целый квартал аркады Никольского рынка, где нельзя было купить разве что птичьего молока.

Выше моста Екатерининский канал петлей почти касался Театральной площади, где велись работы по восстановлению Большого Каменного театра, сгоревшего ночью в канун 1811

года. Вблизи от театра селились петербургские артисты и театральные чиновники — потому-то и снял квартиру в этом районе Грибоедов.

Прежде чем завести новые знакомства, он, очутившись в чужом городе, спешил увидеться со старыми друзьями.

Первым из них был Петр Яковлевич Чаадаев, с которым Грибоедов подружился года за три до Отечественной войны, когда вместе с ним слушал приватные лекции профессора

Буле, разбиравшего начала различных философских систем. Участник войны 1812 года и европейских походов, Чаадаев служил в лейб-гусарском полку, квартировавшем в

Царском Селе, и часто наезжал в столицу, останавливаясь в Демутовом трактире на Мойке (ныне дом 40). Равные друг другу по уму, Грибоедов и Чаадаев любили беседовать с

глазу на глаз на отвлеченные философские темы. Парадоксы Чаадаева западали в память. «Доказать, — поддразнивал он пылкого мечтателя, — что одни глупые могут быть

счастливыми, есть, кажется мне, прекрасное средство отвратить некоторых от пламенного искания счастья».

В конце 1815 года Грибоедов прочитал другу стихи еще никому неведомого Пушкина:

Меч огненный блеснул за дымною Москвою!

Звезда губителя потухла в вечной мгле,

И пламенный венец померкнул на челе!

Содрогся счастья сын и, брошенный судьбою,

Бежит... и мести гром слетел ему вослед;

И с трона гордый пал... и вновь восстал... и нет!

Высокое поэтическое чувство юного лицеиста увлекло Грибоедова, тем более что в стихах Пушкина было не только описание великих событий недавнего прошлого, но и

устремленность к будущему, к тому времени, когда «счастливый селянин, не зная бурных бед, по нивам повлечет плуг, миром изощренный».

Раздумья о русском крестьянстве, освободившем Европу от деспотии тирана, но оставшемся по-прежнему в оковах крепостного рабства, тревожили сердца передовой русской

интеллигенции. Молодые офицеры, воспитанные на идеях просветительства, увидели воочию богатырскую силу своего народа на полях кровавых сражений, в тяжелых военных

походах оценили по достоинству его бодрый ум. «Крепостное состояние — мерзость», — записывает в эти годы в своем дневнике И. Д. Якушкин, товарищ Грибоедова по детским

играм; теперь он служил в Семеновском полку, казармы которого находились на Б. Семеновском (ныне Загородном) проспекте против Адмиралтейского проспекта или Гороховой

улицы (ныне улицы Дзержинского).

По приезде в Петербург Грибоедов нередко бывал здесь: в полку служили его московские приятели И. Д. Щербатов и С. П. Трубецкой. В Семеновской офицерской артели велись

откровенные разговоры о необходимости политических реформ, об освобождении России от деспотизма и рабства. В 1816 году было основано «Общество истинных и верных сынов

отечества» («Союз спасения») — его организаторами были Якушкин и Трубецкой.

Появлялся Грибоедов и у Никиты Муравьева, на набережной Фонтанки (ныне дом 25). В предвоенные годы они вместе слушали лекции о естественном и народном праве. Теперь

университетский товарищ, возмужавший в заграничном походе, стал одним из самых пылких поборников освобождения народа. В его квартире встречались члены «Союза

спасения», кипели жаркие споры о методах борьбы с самовластьем, читались вольнолюбивые стихи. Дружеские сходки нередко заканчивались пением:

Отечество наше страдает

Под игом твоим, о злодей!

Коль нас деспотизм угнетает,

То свергнем мы трон и царей.

Свобода! Свобода! Ты царствуй над нами!

Ах! лучше смерть, чем жить рабами, —

Вот клятва каждого из нас...

Автором этих слов был Павел Александрович Катенин, штабс-капитан Преображенского полка, друживший с «беспокойным Никитой».

Вскоре Грибоедов стал частым гостем в полковой квартире Катенина на Миллионной улице (ныне улица Халтурина, дом 33), у Зимней канавки. Не было, наверное, такого

драматурга в мире, произведений которого не оказалось бы среди катенинских книг. Порывистый и нетерпеливый, Катенин по ходу разговора открывал то одну, то другую и, не

замедляя речи, читал в оригинале нужного автора: будь то Шекспир или Лопе де Вега, Лессинг или особо любимый Корнель. Превосходный чтец, он слегка растягивал слова

стихов, упиваясь их музыкой, в подражание великому Тальме, с искусством которого познакомился в 1814 году в Париже.

Эрудиция Катенина поражала даже Грибоедова. И все же, несмотря на сильное влияние Катенина, которое и впоследствии охотно признавал автор «Горя от ума», Грибоедов

намечал уже в те годы свою дорогу в литературе и отказывался видеть верх совершенства в творениях Корнеля, Расина, Мольера. Отдавая должное их талантам, Грибоедов

замечал тем не менее: «Да зачем они вклеили свои дарования в узенькую рамочку трех единств и не дали волю своему воображению расходиться по широкому полю?» — и одним

из первых в России пропагандировал произведения Гете, Шиллера и Шекспира.

Катенин познакомил Грибоедова со своими приятелями, Андреем Андреевичем Жандром и Александром Ивановичем Чепеговым, столь же фанатически преданными театру, как и он.

Оба они тянули чиновничью лямку — первый в Военно-счетной, второй — в Адмиралтейской счетной канцелярии.

Когда в начале 1817 года в Петербург прибыл переведенный в Кавалергардский полк Степан Никитич Бегичев, самый задушевный — с военных лет и на всю жизнь — друг

Грибоедова, поселившийся вместе с ним, он застал крепкое литературно-театральное содружество. «Всегдашнее... наше и почти неразлучное общество, — вспоминал он, —

составляли Грибоедов, Жандр, Катенин, Чипягов (Чепегов. — С. Ф.) и я. Все они, кроме меня, были в душе поэты, много читали, знали хорошо европейскую литературу и

отдавали преимущество романтикам. В дружеских беседах часто сообщали они друг другу планы будущих своих сочинений, но мало писали, да и не имели времени для этого от

своих служебных занятий».

По вечерам они сходились в театре.

Театральный репертуар того времени был чрезвычайно пестр. С успехом шли трагедии Озерова, в которых герои седой старины объяснялись вполне современными элегиями, а

чаще того — переводы из Расина и Вольтера; впрочем, появлялись на сцене еще и трагедии Сумарокова. Больший доход театральной кассе приносили волшебно-комические оперы

с «неистощимым запасом пламени и других Комико-Романтико-Магико-Аллегорико-Чудесных вещей, под коими едва где мелькала интрига», и поставленные несравненным Дидло

балеты с полетами, сражениями и превращениями. Появлялось множество псевдопатриотических однодневок, славящих мнимое единение бар и крестьян. Бдительная цензура следила

за тем, чтобы пьесы не оставляли в зрителе чувства недовольства, и потому непременно требовала счастливой развязки, во имя которой не грех было даже отступить от

исторической правды. Так, в опере Кавоса «Иван Сусанин» (либретто Шаховского) герой оставался живым назло врагам, в драме же В. М. Федорова «Лиза, или Торжество

благодарности», написанной по повести Карамзина «Бедная Лиза», бросившуюся в пруд героиню спасали удачно подоспевшие

односельчане. С большим успехом шли комедии, осмеивавшие галломанию, особенно пьесы Крылова «Модная лавка» и «Урок дочкам». Но рядом с ними появлялось множество

комедийных поделок, «приближенных к русским нравам» лишь по названию, в конце которых Миловзоровы и Добросердовы нередко подписывали невиданный в России брачный

контракт с добродетельными героинями, счастливо избежавшими посягательств злодеев и вертопрахов.

Заведовал театральным репертуаром — и только ли им — князь Александр Александрович Шаховской, — знакомый Грибоедова по военным годам.

По окончании спектакля завзятые театралы, драматические писатели и переводчики, актеры и актрисы сходились обычно на «чердаке» у Шаховского, на Малой Подьяческой улице

(ныне Средняя Подьяческая, 12), где в доме Клеопина[7] он снимал весь верхний этаж. Здесь все было запросто. В

передней служитель Макар по обыкновению вязал чулок, в столовой же потчевала чаем Екатерина Ивановна Ежова, в театре игравшая роли комических старух, а в жизни —

подруга Шаховского и хозяйка его гостиной.

Внешне Шаховской производил комическое впечатление: огромный, тучный, но подвижный до суетливости; с мясистым лицом, на котором каким-то хищным крючком выдавался

совершенно немыслимый нос; словоохотливый, картавый, в минуты сильного волнения захлебывающийся словами. Но в этой нелепой оболочке, как скоро стало понятно

Грибоедову, скрывалась душа подлинного артиста, глубокого знатока театра, недюжинного педагога и режиссера, умелого драматурга. Был он пристрастен и часто несправедлив,

но искренне предан искусству.

На «чердаке» Шаховского Грибоедов познакомился со всем театральным Петербургом.

На первых порах было интересно приглядеться к разношерстной публике, прислушаться к разговорам, особенно к разглагольствованиям хозяина квартиры. Одной из

общеизвестных его странностей была приверженность к старорусской одежде. Стоило кому-нибудь из гостей обмолвиться об этом, как Шаховской начинал хвалить бархатные

однорядки, шубы-охабни или ферязи, приходил в сильное волнение, вскакивал, закрывал лицо руками и просил переменить тему разговора, не в силах простить Петру I измены

отечественным нравам. Шаховской признавал связь одежды с духом народным и однажды затеял даже составление географических карт и рисунков одежды в ее историческом

изменении, для того чтобы, представя очевидно превращение бездонного мешка с прорехами и лоскутами в хитон и хламиду, а там мало-помалу в нынешний фрак и жилет,

«прояснить запыленную временем плетеницу человеческих понятий».

Это заинтересовало Грибоедова. Среди его заметок сохранилась следующая: «Наречия русского языка и крестьянская одежда, где и как переменяются?» Характерно, что его

интересует именно крестьянская одежда, а не боярские ферязи. Ту же тему затронет впоследствии в одном из своих монологов Чацкий.

Но чаще, конечно, у Шаховского говорили о театре. Квартира его служила и преддверием, и продолжением сцены. Здесь проводились нередко первые читки пьес, намечались

исполнители и шли первые репетиции. Здесь же до мелочей — от точно выверенных интонаций и жестов актеров до поведения «партизанов» в зрительном зале — подготавливался

успех будущего спектакля.

Грибоедов, по заведенному порядку, прочитал у Шаховского пьесу «Молодые супруги», с которой он явился в Петербург. Как и всякий молодой автор, он страстно ждал премьеры

комедии, надеясь на ее успех у зрителей и признания среди людей, искушенных в литературе. Только знатоки, конечно, могли в полной мере оценить трудность выполненной

им задачи. Из трехактной пьесы французского драматурга получилась живая, динамичная вещь, все события которой были сжаты в одном действии. Притом стихотворный язык

переделанной пьесы, как казалось Грибоедову, по легкости не уступал французскому оригиналу, а это по тем временам тоже считалось не безделицей.

События пьесы были ограничены стенами гостиной, но за ее пределами ощущалась определенная общественная среда, «большой свет», который противостоит простым и

естественным чувствам, заставляет героя поступать не так, как подсказывает ему сердце, а как требуют «правила общества».

Однако недаром в те годы Грибоедов любил повторять пословицу «Тон делает музыку», и тон его первой комедии был отнюдь не обличительным: он легок и ироничен. Герой

пьесы, повеса и добрый малый, ко всему относящийся с насмешкой, в какой-то мере отражал авторское мироощущение.

Состав первых исполнителей «Молодых супругов» был тщательно продуман. Комедию включили в бенефисный спектакль Нимфодоры Семеновой, которая пользовалась успехом у

зрителей, а стало быть, можно было заранее предсказать, что на премьеру мало кому известного автора соберется изысканная публика. Был, по всей вероятности, и другой

расчет относительно выбора бенефициантки. Едва ли иначе согласилась бы сыграть в этой комедии сестра Нимфодоры, Екатерина («Семенова-большая»): и потому, что

комедийные роли были не ее амплуа, и потому, что между ней и Шаховским в то время сложились неприязненные отношения.

Екатерина Семенова могла обеспечить успех любой пьесе. Современники, оценивающие ее игру, невольно сбивались на панегирик: ее красота ослепляла, ее голос при малейшем

одушевлении страстей вызывал слезы восторга, ее игра увлекала, поражала и очаровывала. Грибоедов и его друзья разделяли общее восхищение актрисой. Катенин после

представления одной из своих пьес писал ей:

Я, чтитель ревностный таланта твоего,

Хотел тебя воспеть, и слов мне не достало;

Прекрасное хваля, как ни хвали — все мало,

И лучше замолчать, чем не сказать всего[8].

Екатерина Семенова согласилась сыграть в «Молодых супругах» роль Эльмиры.

Роль Ариста была отдана И. И. Сосницкому. Он был тоже воспитанником Шаховского: в Театральной школе он готовился стать машинистом сцены — Шаховской открыл в нем

комедийное дарование. Стройный, с выразительным и подвижным лицом, оживленным умной улыбкой, Сосницкий с успехом играл роли молодых людей, иногда — к удовольствию

публики — тонко копируя известных светских львов.

И, наконец, маловыгодная роль резонера Сафира тоже была пристроена как нельзя лучше. Ее готовил Я. Г. Брянский, актер однообразный и рассудочный, но отличавшийся, по

общему признанию, «своим звучным органом и чтением стихов».

18 июня 1815 года было дано цензурное разрешение на постановку «Молодых супругов». 29 сентября на афише Малого театра значились «комедия в одном действии в стихах и с

пением сочинения А. С. Грибоедова „Молодые супруги” и опера „Эфрозина и Корадин”».

Малый театр размещался между зданием Публичной библиотеки и Аничковым дворцом, несколько ближе к Невскому проспекту, чем построенный позже Александрийский театр. В

1799 году указом Павла I часть дворцового сада была передана Театральной дирекции, и под руководством архитектора Бренна один из парковых павильонов был переделан в

театральное здание, в котором с 1801 года начала давать представления итальянская труппа антрепренера Казасси. Театр был деревянным, неказистым с фасада, хотя и с

колоннами, — зато в зрительном зале отовсюду было хорошо видно и слышно актеров. Занавес украшался изображением колоннады, меж которой виднелись изваяния муз, а над

музами — имена Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Княжнина, Фонвизина, Богдановича. В остальном театральный зал был обычным: с императорской ложей напротив сцены; с

райком, или парадизом, наверху, который забивался писцами, служанками, камердинерами и приказчиками; с двумя ярусами лож, с десятью рядами кресел и с партером, где

места не нумеровались и при полном сборе размещалось несколько сот зрителей — большинство из них стояли во время представлений между креслами и бенуарами. Билет в

партер стоил всего рубль медью, и здесь собирались обычно задолго до спектакля, для того чтобы занять место получше, а заодно обменяться новостями, пошутить и

позлословить.

Порой в зале разыгрывались свои представления, не менее занимательные, чем на сцене. Театр был казенным, императорским, правила поведения в нем регулировались особыми

указами — тем большим удовольствием считалось в среде молодежи пренебрежение к этим правилам. «Запрещение свистать в императорских театрах, — жаловался один из

журналистов, — породило другого рода вреднейшее зло: перестав свистать, наша публика научилась шикать. И это шиканье, по несчастью, до того в наших театрах усилилось,

что многие проказники, которые бы иногда постыдились или поленились без нужды вынимать настоящие свистки, нередко шикают без малейшей причины... Шалуны шикали актеру

или певице, защитники шикали шикунам, посредники шикали и тем и другим...»

В зрительном зале не только составлялись партии в пользу того или иного актера, но были и свои любимцы, которые чувствовали обращенные на себя взоры и потому проказили

с особым удовольствием. Среди них выделялся поручик лейб-гусарского полка А. И. Якубович. Он не мог не бросаться в глаза: высокого роста, со смуглым лицом, которое

имело какое-то свирепое выражение, особенно страшное при улыбке. Нельзя было различить, что здесь шло от натуры, энергичной и неуемной, а что было принятой маской, как

нельзя было в его вдохновенных рассказах о своих военных подвигах и дуэлях отличить правду от талантливой выдумки.

Театральные похождения его были у всех на устах. То он пробирался с утра в зал на репетицию и с удовольствием доказывал служителю свое право сидеть на этом месте,

предъявляя билет на вечерний спектакль; то, для того чтобы передать любовную записку актрисе, появлялся за кулисами, переодетый сбитенщиком. В подобного рода забавах

Якубович был не одинок.

Впрочем, кончались они иногда трагически. В 1816 году, приревновав актрису А. Е. Асенкову, поручик кавалергардского полка фон Лау «самопроизвольно прострелил себе из

пистолета пулею в живот навылет спину, от которой раны... умре», как косноязычно повествует о том полковой архив.

Годом позже еще один офицер кавалергардского полка погибнет из-за любви к актрисе. И прямыми участниками этого трагического происшествия окажутся и Якубович, и

Грибоедов...

Комедия «Молодые супруги» была принята зрителями благосклонно, несмотря на то что знаменитая Екатерина Семенова «пела романс очень, очень неудачно, хотя и с

аккомпанементом фортепьяна»[9]. На следующий год пьеса шесть раз представлялась в театре. Появилось и несколько похожих пьес

других авторов. Все говорило об успехе театрального дебюта Грибоедова и открытого им в русской драматургии жанра легкой, или салонной, комедии с ее тонким

психологизмом, с интригой, таящей много забавных неожиданностей, с разговорной легкостью афористического языка, остроумного и ироничного.

Ирония была характерна для настроения дворянской интеллигенции тех лет, часть которой начинала с недоверием относиться к официальному велеречию, к спекуляциям на

народном подвиге в Отечественной войне, прикрывающим усиление реакции. Служба в армии, в годы войны бывшая священным долгом, теперь также казалась многим бесцельной.

20 декабря 1815 года Грибоедов подал прошение на высочайшее имя об увольнении с военной службы. 28 марта 1816 года в газете «Русский инвалид» он смог прочитать о том,

что «его императорское величество в присутствии своем в Петербурге марта 24 дня изволил отдать приказ», согласно которому в числе прочих увольнялся от службы

«Иркутского гусарского полка корнет Грибоедов для определения к статским делам прежним чином».

Определяться к «статским делам» Грибоедов, впрочем, не спешил. Столичная жизнь и без того была занятной и разнообразной.

Новый год можно было встретить в маскараде, который обычно давался в доме Энгельгардта на Невском проспекте (теперь дом 30). Но любопытного здесь было немного:

«Несмотря на веселые мотивы, наигрываемые оркестром, маскарады Энгельгардтова дома, всегда без танцев, имели вид похоронного шествия и утомляли мундирным однообразием

костюмов, монахов или пилигримов, маркизов и пьерро. Несмотря на такой меланхолический характер этих собраний, они постоянно, около 3-х часов ночи, увенчивались

однообразным пьянством в буфете, а иногда и дракою».

Гораздо занятнее было в бюргерском Шустер-клубе, который размещался тогда в доме Щербакова напротив Адмиралтейства (дом этот сейчас

переделан)[10]. Здесь устраивались танцевальные и музыкальные вечера, велись карточные, шахматная, бильярдная и прочие игры. Маскарады в этом клубе

были с танцами и всяческими затеями, вроде почты и фантов. Между прочим, в Шустер-клубе впервые в Петербурге в начале XIX века был заведен на английский манер

гардероб с номерками, или «ярлыками», как их тогда называли.

Считалось не совсем приличным появляться в этом клубе светским людям, гвардейским же офицерам за подобный поступок чуть ли не грозило исключение из полка. Но запретный

плод всегда слаще. В одном из писем к Бегичеву (от 9 ноября 1816 года) Грибоедов пишет: «В воскресенье я с Истоминой и с Шереметевым еду в Шустерклуб; кабы ты был

здесь, и ты бы с нами дурачился. Сколько тут портеру, и как дешево!» Таким образом, спутниками Грибоедова были на сей раз поручик кавалергардского полка и известная

танцовщица, позже воспетая Пушкиным в «Евгении Онегине».

|

В масленицу на Адмиралтейском бульваре устраивались знаменитые качели. Еще в детстве Грибоедов был хорошо знаком с этой народной забавой: жил он в Москве под Новинском,

где происходили подобные же гуляния. Качели он посещал и в Петербурге.

Здесь царил разнохарактерный праздничный шум. Колокола старой Исаакиевской церкви звонили, призывая верующих к божественной литургии, но в церкви в это время народу

было немного. Светские щеголи и важные дамы в каретах объезжали вкруговую по мостовой монумент Петру I, и церковь, и качели, а внутри этого чинного круга карет

буйствовала стихия простонародного веселья. Разносчики громко хвалили свой товар: яблоки и груши, семгу и сельди, сладости и сбитень; еще громче звучали голоса паяцев,

со всех сторон созывавших «лимонную бороду» (т. е. простой народ) смотреть медведей, обезьян, верблюдов, а иногда и всяческих монстров, вроде бородатой бабы. У

балаганов зазывалы весело переговаривались с толпой, заманивая зрителей внутрь: «Честные господа, пожалуйте сюда! Здесь увидите вы вещи невиданные, услышите речи

неслыханные, диво дивное! Заморская комедия! Скорее, скорее, все места заняты!»

В балаганах разыгрывались представления со сражениями, пальбой, взятием крепости и т. п., а также смешные фарсы, в которых глухой или два глухих собеседника безбожно

перевирали сказанное на потеху зрителям. Кукольники забавляли народ похождениями Петрушки. Раешники предлагали желающим взглянуть через глазок в ящик (раек), где

сменялись лубочные картинки, сопровождаемые разными прибаутками, и эти картинки, всем знакомые, получали неожиданный смысл при бойком и метком пояснении.

Уроки райка вскоре вспомнил Грибоедов, когда в 1817 году М. Н. Загоскин поместил в одном из петербургских журналов рецензию на «Молодых супругов», в которой по поводу

некоторых стихов пьесы говорилось, что они «против поэзии суть тяжкие грехи».

Впоследствии прославившийся историческими романами, а пока плодовитый и дюжинный драматург, Загоскин был человеком чудаковатым. Комедии его, впрочем, пользовались

успехом, а сам он отличался редким трудолюбием. Рассказывают, что, совершенно не чувствуя меры стихов, он тем не менее написал пространное «Послание к Гнедичу»

шестистопным ямбом, проверяя каждую строку с карандашом относительно числа ударений в ней; некоторые стихи, принудительно обрезанные или растянутые до положенной

шестистопной меры, были довольно курьезны.

Приехавший в Петербург из Пензы, Михаил Николаевич так за всю жизнь и не мог отделаться от некоторых провинциальных привычек, вызывавших у окружающих улыбку. Любил он

кстати и некстати похвастаться физической силой, никогда не зажигал трех свечей, не терпел за столом тринадцати человек и опасался начинать какое-либо дело в пятницу.

Кроме того, он никогда не носил платья из темного сукна, все его фраки, сюртуки были зеленого, синего или вишневого цвета. И еще у него было множество совершенно

особых шуток и поговорок: «Ткни его пятым пальцем под девятое ребро», «Завалился за маковое зерно, да и думает, что он великий человек», «Много ли тебя в земле-то, а

на земле немного» и т. п.

Словом, карикатуру на Загоскина было нарисовать несложно. Грибоедов в ответ на его рецензию пишет стихотворение «Лубочный театр», в котором издевается над Загоскиным

и его комедиями:

Эй! Господа!

Сюда! Сюда!

Для деловых людей и праздных

Есть тьма у нас оказий разных:

Есть дикий человек, безрукая мадам!

Взойдите к нам!

Добро пожаловать, кто барин тароватый,

Извольте видеть — вот

Рогатый, нерогатый

И всякий скот.

Вот господин Загоскин,

Вот весь его причет:

Княгини и княжны, князь Фольгин и князь Блесткин,

Они хоть не смешны, да сам зато уж он

Куда смешон!..

Когда эти стихи отказались печатать в журналах, Грибоедов размножил копии стихотворения и с помощью приятелей пустил по рукам в театре.

Приемы лубочного театра не были забыты драматургом и позже. Раскованные интонации, восходящие к балаганным представлениям, слышатся иногда в «Горе от ума»...

По-особому отмечался в Петербурге и приход весны. При первом движении невского льда оба плавучих (плашкоутных) моста (один — на Выборгскую сторону против главных ворот

Летнего сада, другой — на Васильевский остров от Сенатской площади) разводились, и две части города в то время не имели между собою никакого сообщения. Проход

невского льда продолжался дня два. Стоило в это время переночевать у Катенина на Большой Миллионной, чтобы во всех подробностях увидеть редкое, сохранившееся от

петровских времен зрелище. Спозаранок, когда река совершенно очищалась ото льда, по ней мимо Адмиралтейства и Зимнего дворца следовала флотилия, возглавляемая катером

капитана над верфью. Суда и Петропавловская крепость приветствовали друг друга салютами. В то же время комендант крепости пересекал Неву на своем катере, рапортовал

императору о начале навигации и преподносил ему стакан новой воды. После этого звучали пушечные залпы, и с обоих берегов реки, давно покрытых нетерпеливыми толпами

народа, сотни лодок, ялботов и катеров, украшенных по случаю праздника, рассеивались по поверхности невских вод.

Первого мая мимо грибоедовских окон по Екатерингофскому проспекту с самого раннего утра тянулась нескончаемая вереница экипажей, колясок, дрожек, всадников и пешеходов.

Весь Петербург устремлялся на традиционное гуляние в Екатерингоф. Поблизости от этих мест в мае 1703 года были захвачены в абордажном бою два шведских корабля, зашедших

в устье Невы. В 1711 году на островке, омываемом Таракановкой и Черной речкой (Екатерингофкой), построили загородный дворец и разбили сад, где позже было сооружено

несколько парковых павильонов. Во время гуляний в разных концах рощи гремели хоры гвардейских полков, на лужайках вокруг привезенной из дому снеди располагался

компаниями простой люд, в клубе кружились в танцах, рядом с ним забавлялись игрою в кегли. «Перила дорожные, — сообщала газета, — были покрыты двумя стенами зрителей,

как будто бы разделившими три разных праздника трех разных состояний народа. На одной стороне чернь; на другой — мастеровые, мещане и мелкое купечество, а посреди

дороги так называемый „большой свет”».

В середине мая поражало — своей несовместимостью с регулярным каменным городом — сельское празднество, дошедшее до новых времен из седой древности. Происходило оно на

седьмой неделе после пасхи и потому называлось — семик. Гуляние это было девичье. В Петербурге увидеть его можно было у Михайловского замка и на городских окраинах.

Вокруг березок, тронутых свежей листвой, украшенных лентами, платками и лоскутами пестрой материи, неспешным хороводом ходили девушки в ярких праздничных сарафанах.

После непременной для этого праздника «Во поле березоньки» исполнялись игровые песни о красной девице и добром молодце.

Музыкальное ухо Грибоедова было всегда особенно чутко к народной песне, поэтическое народное творчество было дорого ему и как отголосок древней старины, живой ее

голос.

Летом, когда прекращались представления в театре, петербургская публика, не разъехавшаяся по дачам, развлекалась музыкой. Публичные музыкальные концерты давались

обычно в зале Филармонического общества (в доме Энгельгардта на Невском проспекте). Здесь исполняли музыку Гайдна, Моцарта, Бетховена, особенно любимых Грибоедовым;

часто выступали заезжие знаменитости. Без приватных же концертов не обходился почти ни один званый вечер. Порой они проходили так, как рассказал об этом Грибоедов в

«Молодых супругах»:

Потом красавица захочет слух прельщать, —

За фортепьяны; тут не смеют и дышать,

Дивятся, ахают руке столь беглой, гибкой,

Меж тем учитель ей подлаживает скрипкой;

Потом влюбленного как в сети завлекли,

В загоне живопись и инструмент в пыли...

В 1816 году в Петербург приезжает в отпуск А. А. Алябьев, с которым Грибоедов подружился в Иркутском полку. Участник партизанских набегов в отряде Д. В. Давыдова и

«битвы народов» при Лейпциге, Алябьев с его громадными усами и шумными повадками представлял собой тип повесы-гусара, которому подражал в молодости Грибоедов, из тех,

кто,

Коль надобно — на смерть идут,

Не нужно — праздники дают.

Музыка, однако, совершенно преображала Алябьева. Вдохновленный вниманием близкого человека, Грибоедов часами импровизировал на фортепьяно, отдаваясь полностью полету

фантазии. Он не записывал рожденной в такие минуты музыки. Но, по преданию, в некоторых позднейших романсах Алябьева сохранены грибоедовские темы.

Вместе с Алябьевым Грибоедов берет уроки исполнительского мастерства у Джона Фильда, известного своей сильной, мягкой и отчетливой игрой на фортепьяно. В те же годы он

изучает теорию музыки у «знаменитого контрапунктиста» (по характеристике М. Глинки) Иоганна Мюллера.

В 1816 году Грибоедов становится масоном.

Масонские ложи были официально разрешены правительством в 1810 году не без тайного умысла, который ясно раскрыл неизвестный корреспондент Александра I, писавший, что

они должны «воспрепятствовать введению всякого другого общества, основанного на вредных началах, и таким образом образовать род постоянного, но незаметного надзора,

который, по своим тайным сношениям с министерством полиции, доставил бы ему, так сказать, залог против всякой попытки, противной предполагаемой цели...»

Рядовые члены масонских лож, конечно, не подозревали о видах правительства; их влекли в собрания вольных каменщиков действительно серьезные нравственные искания, а

чаще любопытство, подогретое слухами о таинственных обрядах, творимых за закрытыми дверями.

Грибоедов стал членом масонской ложи «Amis rèunis» («Соединенных друзей»)[11].

Часть членов этой ложи была настроена либерально. Тут «возвещали борьбу с фанатизмом и национальной ненавистью, проповедовали естественную религию и напоминали о

триедином идеале «Soleil, Sience, Sagesse» (Солнце, Знание, Мудрость)». Но Грибоедов вступил в ложу в то время, когда она переживала состояние кризиса. В начале 1817

года среди «братьев» разразился скандал: один из «вольных каменщиков», актер французской труппы Дальмас, был обвинен в том, что продал за 300 рублей мастерскую степень

какому-то Смирнову, «оказавшемуся человеком недостойным». В ложе произошел раскол. Часть ее членов образовали новую ложу «Du Bien» («Добра»). 13 января 1817 года был

составлен ее «первоначальный акт», подписанный среди прочих и Грибоедовым[12].

Разными были дальнейшие пути «соединенных друзей», ибо состав их был чрезвычайно пестр: от министра полиции А. Д. Балашова до будущих декабристов П. И. Пестеля,

С. Г. Волконского, И. А. Долгорукова, М. И. Муравьева-Апостола.

Что же касается большинства членов этой ложи, то один из «братьев», очевидно, не без оснований характеризует их людьми, «смеющимися над всем, что их окружает»,

«предающимися буйству в часы пиршеств», потешающимися над таинственными обрядами и называющими их «игрой больших детей».

И Грибоедов в молодости был таков, точнее таким казался.

Ведя в первые свои петербургские годы рассеянный образ жизни, обычный для круга светской молодежи, Грибоедов не прекращает, однако, своих литературных занятий,

активно участвует в литературной борьбе 1810-х годов. Борьба эта была запальчивой и шумной и, по обычаям того времени, постоянно сбивалась на личности. Границы же

отчаянно враждовавших между собой группировок были, по сути дела, зыбки и неустойчивы; бурное на поверхности литературное брожение скрывало до поры до времени

глубинные течения, определившие в конечном счете направление всего литературного процесса в России XIX века.

В 1815 году в Малом театре была показана новая комедия Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», где в образе балладника Фиалкина зрители узнали поэта

В. А. Жуковского. Представление «Липецких вод» приобрело характер литературного скандала. В защиту Жуковского и романтической

поэзии выступил ряд литераторов, образовавших общество «Арзамас» (Жуковский, Батюшков, В. Л. Пушкин, позже — А. С. Пушкин и другие), противостоявшее «Беседе любителей

русского слова», в которую входил Шаховской.

Впрочем, состав «Беседы» был довольно пестрым. Наряду с архаистами А. С. Шишковым, С. А. Шихматовым-Ширинским, Д. И. Хвостовым, убежденными защитниками обветшалых

литературных норм и малоталантливыми писателями, членами этого сообщества были Г. Р. Державин, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич — последний был близок и к «арзамасским

литераторам». «Колкий», по определению А. Пушкина, Шаховской, строго говоря, также не может быть причислен к литературным староверам: в его комедиях порой чрезвычайно

удачно и остроумно изображались современные нравы. В этом отношении «Липецкие воды» была несомненно лучшей русской комедией середины 1810-х годов. Однако, пошутив в

ней над Жуковским, Шаховской надолго сам стал мишенью запальчивой, уничижительной критики.

В ноябре 1815 года в журнале «Сын отечества» появилась любопытная заметка редактора Н. И. Греча: «Наслышавшись об этой комедии очень много, я хотел было...

порядочно разобрать ее... и начал: «Сия комедия...» Вдруг раздался за мной громкий, грозный голос: «Здравия желаю!» Хотя я журналист, следственно человек полувоенный,

но признаюсь, вздрогнул от неожиданного приветствия, оборотился и увидел вошедшего в комнату гренадера, вершков двенадцати, в пяти медалях. Он держал в руке большой

пакет. «К вам, сударь!» — сказал он, подавая его мне. — «От кого? — «Не велено сказывать». — «Кто же бы это?..» — «Командёры! (Подавая книгу.) Извольте расписаться».

Нечего было делать. Я взял послание «К „Сыну Отечества”» и расписался; вестовой гренадер обернулся направо кругом, топнул и вышел. Распечатываю пакет и нахожу

следующий приказ:

От Аполлона

На замечанье Феб дает,

Что от каких-то вод

Парнасский весь народ

Шумит, кричит и дело забывает,

И потому он объявляет,

Что толки все о Липецких водах

(В укору, в похвалу, и в прозе, и в стихах)

Написаны и преданы тисненью

Не по его внушенью!

Н. Н.

Что прикажете писать после этого? Пусть те, которых права на гражданство в области Феба основательнее моих, не уважают сего приказа. Я содержу только постоялый двор на

Парнасе и хотя не смею запрещать заезжим судить и писать у меня как угодно, но сам боюсь острацизма».

Мало кто в то время знал, что эпиграмма была написана Грибоедовым.[13] Что касается рассказа об обстоятельствах ее

вручения, то, возможно, он не был выдумкой: Грибоедов в молодости любил подобные проказы.

Вскоре после приезда в Петербург Грибоедова можно было встретить в известных литературных салонах.

По вторникам принимали на Фурштадтской улице (ныне улица Петра Лаврова, дом 14) в небольшом — в 8 окон — двухэтажном доме, принадлежащем А. С. Шишкову, бывшему

адмиралу, а в то время президенту Российской Академии, защитнику библейского велеречия в литературном языке и яростного гонителя легкого карамзинского слога. На первых

порах было любопытно наблюдать и за самим хозяином, важно толкующим о красотах собственных переводов из Тасса, и за его сверстниками и единомышленниками князем

Шаховским, князем Шихматовым-Ширинским, автором эпопеи «Петр Великий», и графом Хвостовым, бездарность и огромное количество стихов которого были сравнимы разве что с

назойливостью автора, вручавшего свои произведения всем встречным и поперечным. Молодежь в этом доме, естественно, не имела голоса и приглашалась (хотя и довольно

настойчиво) лишь в качестве слушателей. Вскоре Грибоедов в ответ на приглашения Шишкова начал сказываться больным, но с удовольствием слушал рассказы Жандра, который

невозмутимо дремал каждый вторник в домике на Фурштадтской, а после того приезжал к Грибоедову и бодрствовал у него почти до утра.

По четвергам сходились у Н. И. Греча в доме Антонова на Большой Морской улице (ныне ул. Герцена, 13/3).

В бурных литературных распрях того времени Н. И. Греч предпочитал оставаться лицом нейтральным, предоставляя страницы своего журнала различным группировкам. Столь же

нейтральной территорией была и его квартира. Впоследствии известный своими реакционными взглядами, в 1810-х годах Греч слыл человеком либеральным и поддерживал

дружеские отношения со многими виднейшими деятелями тайных обществ. Сухощавый и тонкий, всегда тщательно одетый, с неизменной проницательной улыбкой на губах и с

хитрым взглядом темных глаз, мерцающих сквозь очки, он был человеком любезным и обходительным. Прежде всего это требовало дело. Его журнал — вещь в России доселе

неслыханная! — оказался доходным предприятием. Первые номера его были отпечатаны в долг, но вышли они в первые недели Отечественной войны под чрезвычайно удачным

названием — «Сын отечества» и заполнены были политическими новостями, которых жаждал читатель. Журнал раскупался, подписчиков оказалось так много, что его номера за

первое полугодие пришлось выпустить вторым изданием. Но самым удивительным было, пожалуй, то, что и после окончания военной кампании Греч сумел не растерять своих

«пренумерантов». Для этого необходимо было обворожить нужных авторов. Верным журналистским нюхом он угадал именно такого в Грибоедове. Впредь почти все свои мелкие

произведения Грибоедов будет публиковать в журнале «Сын отечества».

В 1816 году в этом журнале появилось еще одно его произведение, на сей раз неанонимное, написанное в защиту баллады Катенина «Ольга», переведенной из Бюргера, — в

противовес переложению той же баллады, сделанному Жуковским.

Несколько раньше в журнале Греча появилась резкая статья Н. И. Гнедича (за подписью «Житель Тентеловой деревни»), наполненная мелкими и, как правило, необоснованными

придирками к стихам Катенина, посмевшего состязаться с Жуковским.

Грибоедов выступил с антикритикой. Начало ее подобно стремительной кавалерийской атаке:

«Я читал в «Сыне отечества» балладу «Ольга» и на нее критику, на которую сделал свои замечания.

Г-ну рецензенту не понравилась «Ольга»; это еще не беда, но он находит в ней беспрестанные ошибки против грамматики и логики, — это очень важно, есть ли только

справедливо; сомневаюсь, подлинно ли оно так; дерзость меня увлекает еще далее: посмотрю, каков логик и грамотей сам сочинитель рецензии.

В. Жуковский, говорит он, пишет баллады, другие тоже, следовательно, эти другие или подражатели его, или завистники. Вот образчик логики г. рецензента. Может быть,

иные не одобрят оскорбительной личности его заключения, но в литературном быту то ли делается? Г. рецензент читает новое стихотворение; оно не так написано, как бы ему

хотелось; за то он бранит автора, как ему хочется, называет его завистником и это печатает в журнале и не подписывает своего имени. Все это очень обыкновенно и уже

никого не удивляет...»

Независимый и страстный тон статьи Грибоедова поразителен! Поклонник «поэтической простоты» и энергического стиха, враг «поэтических кудрявостей» и слезливости, он

доказывает, что в стихах Катенина не только вернее переданы красоты подлинника, но и вполне торжествует дух русского языка.

Статья Грибоедова, как и следовало ожидать, была с негодованием воспринята арзамасцами, причислявшими весь кружок писателей, близких к Шаховскому, к клевретам «Беседы»

(хотя и Грибоедов и Катенин уже в то время, несомненно, занимали в литературе довольно самостоятельные позиции). В письме к Гнедичу К. Н. Батюшков советовал:

«Грибоедову не отвечай ни слова... Надобно бы доказать, что Жуковский поэт; тогда все Грибоедовы исчезнут». В приписке к этому письму В. Л. Пушкин (дядя великого поэта)

недоумевал: «Откуда взялся этот рыцарь Грибоедов?..»

Имя Грибоедова впервые прозвучало достаточно громко в литературном мире.

Значительно позже, когда остыл жар полемики, не кто иной, как А. С. Пушкин, по достоинству оценил критическое чутье Грибоедова. В 1833 году Пушкин писал: «Первым

замечательным произведением г-на Катенина был перевод славной Бюргеровой «Леноры». Она была уже известна у нас по неверному и прелестному подражанию Жуковского <...>

Катенин <...> вздумал показать нам «Ленору» в энергической простоте ее первобытного создания: он написал «Ольгу». Но сия простота и даже грубость выражений, сия

«сволочь», заменившая «воздушную цепь теней», сия виселица вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся

высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым».

Полемика с «арзамасскими литераторами» продолжена Грибоедовым в комедии «Студент», написанной в 1817 году в соавторстве с Катениным.

Впервые в своем творчестве Грибоедов обращается в ней к изображению петербургской жизни. Пьеса рассказывает о злоключениях смешного поэта-провинциала Евлампия

Аристарховича Беневольского, который явился в столицу с надеждой выйти в знаменитости, но сумел получить лишь место корректора в типографии. Петербург, представлявшийся

ему в мечтах как земля обетованная, — «эти воды, пересекающие во всех местах прекраснейшую из столиц и вогражденные в берега гранитные, эта спокойная неизмеримость

Невы, эти бесчисленные мачты, как молнией опаленный лес» — предстает перед ним другими, куда более прозаическими сторонами. Дом знатного вельможи Звездова, куда

приезжает студент Беневольский, расположен где-то в центре Петербурга, поблизости от упоминающихся в пьесе Милютинских «обжорных» лавок (они помещались на Невском

проспекте, рядом с Казанским собором) и ресторана француза Бардерона (напротив Адмиралтейства). По укладу своему — это типичная помещичья усадьба с огромным двором,

с галереей и множеством комнат, с бесчисленным количеством дворовых, большинство из которых после отъезда бар на дачу разбредаются по Петербургу.

Живо схвачены в комедии «Студент» и некоторые частные черты столичной жизни середины 1810-х годов — например, вошедшие в моду детские балы.

«— Я вчера поздно приехала, часу в четвертом, — рассказывает героиня пьесы, Звездова, — у княжны Дарьи Саввишны на даче был детский бал.

— Ты что за дитя, — удивляется ее брат.

— Нельзя же не ехать, если зовут.

— Слыханное ли дело! и ты тут с ребятишками расплясалась. Жаль, что меня не было, нахохотался бы.

— Хохотать вовсе нечему; гораздо лучше забавляться с детьми, нежели делать то, что вы все, господа военные. Со стороны смотреть и смешно и стыдно: приедут на вечер,

обойдут все комнаты, иной тут же и уедет. И как ему остаться: он зван еще в три дома, куда тоже гораздо лучше бы совсем не ехать, если только за тем же; другие

рассядутся стариками, кто за бостон, кто за крепс, толкуют об лошадях, об мундирах, спорят в игре, кричат во все горло или, что еще хуже, при людях шепчутся. Хозяйка

хочет занять гостей, музыканты целый час играют по-пустому, никто и не встает: тот не танцует, у того нога болит, а все вздор; наконец, иного упросят, он удостоит

выбором какую-нибудь счастливую девушку, покружится раз по зале — и устал до ужина; тут, правда, усталых нет; наедятся, напьются и уедут спать...»

Еще более удачны характеры пьесы, в которых уже угадываются реальные петербургские типы. Таков Звёздов, чиновный, знатный и в то же время в свои пятьдесят с лишком лет

по-барски легкомысленный и жестокий. Вот он, вечно торопящийся и никуда не поспевающий, врывается на сцену. «Фрак! поскорее фрак!.. — командует он слуге. — Да отнести

назад картины этому шельме итальянцу, вот что всегда ко мне ходит, сказать ему, что он плут, вор; я кому ни показывал картины, все говорят — мерзость, а он с меня

сдул вексель в двенадцать тысяч. Чтоб взял назад всю дрянь хоть за половинную цену, а то подождет же денег лет десять, не у него одного есть вексель на мне. Да

отправить старосту из жениной деревни, наказать ему крепко-накрепко, чтоб Фомка-плотник не отлынивал от оброку и внес бы 25 рублей, непременно, слышишь ль: 25 рублей

до копейки. Какое мне дело, что у него сын в рекруты отдан, — то рекрут для царя, а оброк для господина; так чтоб 25 рублей было наготове... Хоть роди, да подай».

Молчалинская вкрадчивость и «благоразумное» стремление «угождать всем людям без изъятья» заметны в другом герое пьесы — в чиновнике Полюбине.

Сочными красками, с несомненным авторским сочувствием рисуется в комедии образ гусара и повесы Саблина. «Вот вам, — шутливо советует он Беневольскому, — как Ивану

Царевичу, три пути: на одном лошадь ваша будет сыта, а вы голодны, — это наш полк; на другом и лошадь, коли она у вас есть, и сами вы умрете с голоду, — это

стихотворство, а на третьем и вы, и лошадь ваша, и за вами еще куча людей и скотов будут сыты и жирны, — это статская служба. Во всяком случае вы пойдете далеко, а мы,

брат, пойдем к Бордерону...»

Так же, по-гусарски, любил в те годы порассуждать и сам Грибоедов. И ресторан Бордерона он знал не понаслышке.

В литературных занятиях и петербургских развлечениях после отставки пролетело более года. Очевидно, из Москвы за это время приходили неоднократные материнские

увещевания «заняться делом». Наступило время позаботиться о службе. Похлопотать же было у кого. Среди высшей петербургской знати было немало людей, с которыми Настасья

Федоровна Грибоедова поддерживала родственные связи, вразумляя на этот счет своего сына. В далеком, но по московским патриархальным обычаям во вполне очевидном

родстве находился с Грибоедовыми В. С. Ланской, занимавший видную должность в министерстве внутренних дел. На двоюродной сестре Грибоедова Елизавете (дочери А. Ф.

Грибоедова) был женат молодой дивизионный генерал И. Ф. Паскевич, близкий ко двору.

Какие-то из родственных связей были несомненно использованы при определении Грибоедова на службу в Коллегию иностранных дел, куда принимали только представителей

знатных дворянских фамилий.

6 июня 1817 года было направлено на высочайшее имя прошение, составленное по соответствующей форме, спустя три дня на основании императорского указа Грибоедов был

определен в Коллегию в прежнем гражданском чине губернского секретаря. 11 июня все формальности были позади, и новый чиновник по иностранной части в этот день ставит

свою подпись под обязательством о неразглашении служебных тайн.

Спустя четыре дня под тем же документом ставят свои подписи несколько выпускников Царскосельского лицея, и среди них Вильгельм Кюхельбекер и Александр Пушкин.

С первым из них Грибоедов познакомился незадолго до этого у Греча и поразился его странному виду. Был он длинным и нескладным с нервными порывистыми движениями, с

пылкой, самозабвенной речью. Позднее, встретившись с Кюхельбекером в Тифлисе, Грибоедов искренне полюбил его и читал ему только что написанные сцены «Горя от ума».

Кюхельбекер же посвящал своему другу восторженные и пророческие строки:

Но ты, ты возлетишь над песнями толпы!

Тебе дарованы, Певец, рукой судьбы

Душа живая, пламень чувства,

Веселье светлое и тихая любовь,

Златые таинства высокого искусства

И резво-скачущая кровь!

С Пушкиным в период первого знакомства Грибоедов встречался редко и случайно, что до некоторой степени помешало им сначала оценить друг друга. Сказывалась и

принадлежность их в ту пору к разным литературным «приходам»: в комедии «Студент» среди прочих арзамасцев был задет и «певец своих печалей» (намек на стихотворение

Пушкина «Певец», только что тогда напечатанное).

Актриса А. М. Колосова вспоминала: «Готовясь к дебюту под руководством князя Шаховского... я иногда встречала Пушкина у него в доме... Знакомцы Шаховского — А. С.

Грибоедов, П. А. Катенин, А. А. Жандр — ласкали талантливого юношу, но покуда относились к нему, как старшие к младшему: он дорожил их мнением и как бы гордился их

приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса. Изредка, к слову о театре и литературе, будущий гений смешил их остроумной

шуткой, экспромтом или справедливым замечанием, обличавшим тонкий эстетический вкус и далеко не детскую наблюдательность...»

Биограф Грибоедова П. П. Каратыгин, пользовавшийся сведениями, полученными им от современников драматурга, писал, что «никого не щадивший для красного словца, Пушкин

никогда не затрагивал Грибоедова; встречаясь в обществе, они разменивались шутками, остротами, но не сходились столь коротко, как, по-видимому, должны были бы сойтись

два одинаково талантливые, умные и образованные человека».

На службе же Грибоедов с Пушкиным почти не встречались.

Служба в Коллегии не отягощала. Один из их общих знакомых записал несколько месяцев спустя после зачисления в Коллегию иностранных дел: «До сих пор я ничего другого не

делаю, как дежурю в месяц раз да толкую о Троянской войне». Это была общая участь. Дни дежурств, правда, были довольно утомительны: в течение суток из Коллегии нельзя

было отлучаться ни на миг, даже обед доставлялся из ресторации, а спать приходилось ночью на столах.

Коллегия иностранных дел располагалась на Английской набережной (ныне набережная Красного Флота, дом 32). Двухэтажный каменный дом был построен в середине XVIII века

для князя Куракина — с пышными фасадами, украшенными скульптурами и лепкой. После смерти князя здание перешло в казну и к концу века переделано по проекту архитектора

Кваренги. Барочное оформление фасада и интерьера было уничтожено, стены дома гладко отштукатурили. Здание приобрело строгие классические формы: теперь в центре

значительного по протяженности фасада возвышался треугольный фронтон, покоящийся на восьми полуколоннах ионического ордера. Внешний вид дома с тех пор существенно не

изменился.

Служба обогащала Грибоедова новыми знакомствами.

По-приятельски сблизился Грибоедов с Никитой Всеволожским, камер-юнкером, богачом и баловнем судьбы, страстным театралом. Жил он в особняке своего отца на

Екатерингофском проспекте, неподалеку от Грибоедова, по другую сторону Харламова моста (ныне пр. Римского-Корсакова, 35). В его доме Грибоедов постоянно встречался с

Я. Н. Толстым, С. П. Трубецким, П. П. Кавериным, которые несколько позже — наряду с Пушкиным — составят ядро литературно-театрального кружка «Зеленая лампа», близкого

к декабристам.

Семья Всеволожских могла занимать Грибоедова и в другом отношении; главой ее был Всеволод Андреевич, аристократ и промышленник, основатель Волжского пароходства,

поэтому интересовались в доме не только театром. Торговые интересы отца разделял в особенности младший сын Всеволожского, Александр. С ним Грибоедов позже предпримет

несколько совместных коммерческих начинаний, желая освободиться от чиновничьей лямки. Начинания эти не увенчались успехом, но приобретенный опыт Грибоедов в конце

жизни использовал для составления грандиозного плана «Закавказской Российской компании».

Другим новым знакомым по Коллегии был граф А. П. Завадовский, сыгравший роковую роль в судьбе Грибоедова. Сын одного из фаворитов Екатерины II, граф Александр недавно

вернулся из Англии, где так усвоил тамошний язык, привычки и манеры, что в свете его называли Англичанином. «Редко можно было видеть, — писал про него современник, —

фигуру страннее его и по наружности, имевшей какой-то английский склад, и по походке, и по ухваткам, и по растрепанному костюму. Он был, в сущности, хорош собою, но

до невероятности разгульная жизнь наложила на него яркую печать». В Петербурге он начал проматывать огромное оставшееся после отца состояние, и его квартира в доме

Чаплина на Невском проспекте (ныне дом 13) стала местом попоек и кутежей «золотой молодежи». Впоследствии Грибоедов воспроизведет черты Завадовского в одном из

приятелей Репетилова:

Скажу тебе: во-первых, князь Григорий!!

Чудак единственный! нас со смеху морит!

Век с англичанами, вся английская складка,

И так же он сквозь зубы говорит,

И так же коротко обстрижен для порядка.

Не забыты в «Горе от ума» и «собрания» на квартире Завадовского:

У князь-Григория теперь народу тьма,

Увидишь человек нас сорок,

Фу! сколько, братец, там ума!

Всю ночь толкуют, не наскучат,

Во-первых, напоят шампанским на убой,

А во-вторых, таким вещам научат,

Каких, конечно, нам не выдумать с тобой...

У Завадовского Грибоедов особенно часто бывает и иногда живет у него по нескольку дней подряд после того, как в начале августа 1817 года вслед за двором на празднества

ушли в Москву два сводных (пехотный и кавалерийский) гвардейских полка, а с ними кавалергард Бегичев и преображенец Катенин.

Бегичева Грибоедов проводил до Ижор, где располагалась ямская станция на дороге из Петербурга в Москву (ныне поселок Ям-Ижора). 4 сентября 1817 года он пишет другу

письмо с перечнем событий за прошедший месяц:

«Знаешь ли, с кем я теперь живу? Через два дня после Ижор встречаюсь я у Лареды с Кавериным. Он говорит мне: «Что? Бегичев уехал? Пошел с кавалергардами в Москву? Тебе,

верно, скучно без него? Я к тебе переезжаю». — Мы разошлись, я поехал натурально к Шаховскому; ночью являюсь домой и нахожу у себя чужих Пенатов, Каверинских. Он все

такой же, любит с друзьями и наедине подвыпить, или, как он называет: тринкену задать...

На днях ездил я к Кирховше гадать об том, что со мной будет; да она не больше меня об этом знает; такой вздор врет, хуже Загоскина комедий. — Кстати, Шаховской меня

просит сделать несколько сцен стихами в комедии, которую он пишет для бенефиса Валберховой, и я их сделал довольно удачно. Спишу на днях и пришлю к тебе в Москву».

По своему обыкновению Грибоедов наполняет письмо разными мелочами, избегая серьезного тона и серьезных тем, и только лишь в конце, как бы между прочим, сообщает о

своем творчестве, к которому он относился в душе очень серьезно.

Упоминаемые здесь сцены — из комедии «Своя семья, или Замужняя невеста» — лучшее из того, что написано Грибоедовым в первые петербургские годы. Посвященные изображению

провинциального помещичьего быта, сцены, написанные Грибоедовым, по колоритным портретным зарисовкам и раскованным стихам предвосхищают уже «Горе от ума». Есть в этих

сценах и петербургская картинка — упоминание о вошедших в то время в моду визитных карточках:

...а то ведь таковой

Обычай водится в столицах, об Святой

И в Рождество. Да что? там вечно наглость та же;

Знатнейшие дома — и родственников даже —

Вот посещают как: сам барин дома спит,

Карету и пошлет, а в ней холоп сидит,

Как будто господин; обрыскает край света,

Швыряет карточки!..

Из всех ранних комедий, написанных Грибоедовым до «Горя от ума» самостоятельно и в соавторстве с другими, «Своя семья» имела наибольший успех. Она удержалась на сцене

до наших дней.

Что же касается упоминаемой в письме гадалки «Кирховши», то речь здесь идет о Шарлотте Федоровне Кирхгоф, приехавшей в Петербург то ли из Ревеля, то ли из Риги и

поселившейся на Офицерской улице, в доме, где помещался оптический магазин Роспини (ныне ул. Декабристов, дом 3). Под стать фамилии старой вещуньи (Kirchhof —

по-немецки «кладбище») были ее прорицания, по большей части мрачного свойства, потому, вероятно, и за визит ей платили весьма щедро — «беленькую» (25 рублей).

Особо следует сказать о П. П. Каверине, о котором упоминается в начале письма. Это личность довольно интересная, можно сказать, характерная для эпохи 1810-х годов.

Бывший студент Московского и Геттингенского университетов, участник войны 1812 года, опасный бретер и непременный посетитель петербургских ресторанов (в одном из них

и встречается с ним Грибоедов — на углу Дворцовой площади и Невского проспекта), любитель и знаток музыки (между прочим, он напел Россини, с которым был знаком, одну

музыкальную фразу русской народной песни, попавшую в оперу «Севильский цирюльник»), член «Союза благоденствия» и страстный ненавистник крепостного рабства — таковы

разнообразные грани этой крайне противоречивой личности. Каверин увековечен в стихах Пушкина, где схвачен не только его облик, но и тип времени.

Подобно Каверину, «под легким покрывалом безумной шалости» скрывал «высокий ум» и Грибоедов.

Безумная шалость, впрочем, вела к трагедии.

В 1817 году имя Грибоедова было замешано в громкую и скандальную историю «дуэли четверых».[14] Следствие, произведенное

спустя неделю после происшествия, всех его обстоятельств не выяснило, но дало пищу разного рода кривотолкам.

Насколько можно судить по мемуарам современников и официальным документам, события, приведшие к кровавой развязке, развивались следующим образом.

5 ноября 1817 года в Малом театре давался спектакль «Караван Каирский, или Торг невольниками» — комическая опера с хорами, балетом и сражениями. В представлении

участвовала восемнадцатилетняя, но уже знаменитая Авдотья Ильинична Истомина. Замечательная балерина, красивая и стройная, с черными огненными глазами, Истомина

кружила головы петербургской молодежи. Счастливым ее поклонником был поручик кавалергардского полка Василий Васильевич Шереметев. Однако они не очень ладили между собой.

На следствии Истомина говорила, что «давно намеревалась по беспокойному его характеру и жестоким с ней поступкам отойти от него».

3 ноября, поссорившись с Шереметевым (незадолго до этого получившим штаб-ротмистрские погоны), балерина уехала от него на квартиру своей подруги. Грибоедов, как

утверждал впоследствии, решил выяснить обстоятельства ссоры, а потому и договорился с Авдотьей Ильиничной, что будет ждать ее по окончании спектакля. Грибоедов привез

ее на квартиру Завадовского, где в последнее время проживал. На следствии Истомина показала, что сюда же «вскоре приехал Завадовский, где он, по прошествии некоторого

времени, предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает». Потом Грибоедов отвез балерину к актрисе Азаревичевой.

Грибоедов не придавал серьезного значения этому происшествию, столь обычному в кругу «пасынков здравого рассудка», как он порой себя характеризовал.

Но Шереметев через три дня помирился с Истоминой, а еще через два, грозя застрелиться, заставил ее признаться, где она была после спектакля 5 ноября. После этого дуэль

была предрешена, тем более что секундантами и без того горячего ротмистра стали известные бретеры Якубович и Каверин. Якубович был особенно деятелен. 9 ноября в 4

часа дня он с Шереметевым явился к Англичанину и потребовал от него «тот же час драться на смерть». Учтиво, но насмешливо тот попросил отсрочки хотя бы на два часа,

чтобы пообедать. Тогда решено было договориться об условиях поединка на следующее утро.

10 ноября в 9 часов утра у Завадовского, несмотря на раннюю пору, уже находились гвардии подпоручик артиллерии Александр Строганов и Грибоедов. Условия дуэли

были выработаны суровые: стреляться с шести шагов. Здесь же, при обсуждении условий, произошла ссора Грибоедова с Якубовичем. Так дуэль стала двойной: после

Шереметева и Завадовского должны были стреляться их секунданты. Такого еще не бывало, и Якубович был в восторге.

На следующий день в Петербурге мела метель. Лишь 12 ноября соперники в 2 часа пополудни съехались на Волковом поле (в районе современного Волковского проспекта).

На снегу секунданты шпагами прочертили четыре линии — через каждые шесть шагов; от двух крайних, по условленному знаку, противники двинулись навстречу друг другу.

Почти сразу же, на ходу, Шереметев выстрелил. Пуля оторвала воротник сюртука Завадовского. Тот хладнокровно дошел до второй черты и, дождавшись, когда, согласно

условиям, соперник остановится перед ним в шести шагах, начал не спеша прицеливаться. В искусстве стрельбы Завадовский сравнивал себя с капитаном английской службы

Россом, убивавшим на лету ласточек. В данном случае задача упрощалась, и причиной медлительности графа не могла быть боязнь промаха. Завадовский желал сторицей воздать

за пережитое волнение; может быть, даже надеялся на мольбу о пощаде. Два раза показывалась вспышка на полке пистолета: осечка, еще осечка. Тогда Шереметев, «забыв

все условия дуэли», крикнул, что, если будет промах, он все равно пристрелит рано или поздно Завадовского, как собаку.

Прогремел выстрел.